Sprache

Typ

- Buch (6)

- Wissenschaftlicher Artikel (2)

- Interview (0)

- Video (0)

- Audio (0)

- Veranstaltung (0)

- Autoreninfo (0)

Zugang

Format

Kategorien

Zeitlich

Geographisch

Nutzerkonto

Jubel, Schreie, neue Level von Excitement überall

Rainald Goetz beschreibt eine idealtypische Auflegeszene. Meisterliches Können und improvisatorisches Handeln gehen dabei in einander über: Der DJ schafft sich Kontingenzräume, mit deren Hilfe er Neues schafft, unerwartete Musik auflegt. Er steht zudem in einer doppelten Feedbackschlaufe: Er selbst hört Musik vor und reagiert zugleich auf die Reaktionen der Tanzenden. Vergleicht man dieses Inventionsmodell mit Goetz’ Poetik, fällt auf, dass das Schreiben für Weblogs für ihn eine Schlüsselrolle spielt. Wie der DJ schafft sich Goetz also anhand eines quasi-improvisatorischen Schreibsettings Feedbackschlaufen und Kontingenzräume. Mit dem Medium der Schrift geht allerdings Dauerhaftigkeit und damit zwangsläufig Reflexion einher – was Goetz’ angestrebte Nähe zur DJ-Culture letztlich zum sentimentalischen Programm gerinnen lässt.

1998

Rainald Goetz schaut Westbam aufs Pult

In Rave bewegt sich Rainald Goetz’ Erzähler als eine Art teilnehmender Beobachter durch eine Reihe von Elektropartys, Szenetreffen, Aftershows und informellen Gesprächen. Beobachtet wird dabei weder journalistisch noch rein soziologisch; aber auch klassische literarische Erzähltechniken – wie fiktionalisieren, das Erschaffen von Figuren, das Entspinnen eines Plots – werden nur momentweise und fragmentiert eingesetzt. Stattdessen versucht der Text mit anderen literarischen Mitteln an das, was er beschreiben möchte, die soziale Praxis des Ravens, möglichst dicht heranzukommen. Erzählt wird gewissermaßen von innen, aus der Masse der Tanzenden heraus, aus der Perspektive von Elektromusik-Affizierten. Der Text zielt auf ein möglichst weitgehendes Plug-in ab, auf Jetztzeit- und Authentizitätseffekte. Dabei wechseln sich verschiedene Erzählmomente ab: Beobachtungen, in lose Szenen gegliederte Mini-Erzählungen, Emphasewiedergaben als Bewusstseinsstrom samt Jubelschreien – deren tautologischer Charakter teils an begeisterte oder religiöse Rede erinnert – sowie Bruchstücke distanzierter, kritischer Reflexion.

Bei einem Mayday-Rave fallen für Momente Beobachtung und Affektion auf »ganz toll[e]« Weise zusammen:

»DER Ort im Moment, um zu tanzen. Ich tanzte mit und fühlte mich nicht gestört von den mitlaufenden Reflexionen. Stimmt: Deshalb geht man aus. Weil man diese Musik manchmal auch SO hören muß, weil sie so gehört gehört, genau so, nicht anders. Brüllaut, hyperklar. Weil man dann versteht, warum man da mitmacht immer wieder, warum man da immer wieder dabei sein will, usw. usw. Beglückt dachte das Denken diese Gedanken. Und ich tanzte dazu.« (Goetz 1998a, 80)

Kurz darauf geht der Erzähler zum DJ-Pult und wird Zeuge, wie der mit Goetz befreundete DJ Westbam im Rahmen dieses »real prozessual entstehenden Kunstwerks« verschiedene Platten und die jeweiligen, teils konträren Stimmungsvaleurs der abgespielten Musiken so in- und hintereinander mixt, dass daraus nicht nur ein gefälliges, sondern ein überraschendes und folglich begeisterndes Musikkontinuum wird. Auf einen vom Publikum gut angenommenen Track »haut« Westbam einen »Show-Stopper rein« (84). Die daraufhin sich beim Publikum zeigende Irritation ist offensichtlich massiver als zuvor vom DJ angenommen. Der DJ hat sich, so beschreibt es Goetz, in eine in dieser Form ungeplante Situation manövriert. Das erfordert die Improvisation eines »korrigierenden Manövers« (85), das aber nicht zum bloß Gefälligen zurückführen soll, sondern auf den Fehler idealerweise mit der »Vorbereitung einer völlig neuen, auf genau diesem einen Fehler beruhenden Neurichtigkeit« (85) reagiert. Der DJ findet eine geeignete Platte und bereitet den Übergang vor. Kurz vor dem Einspielen der neuen Musik entscheidet er sich jedoch um:

»Er schaut auf.

Die Situation auf der Tanzfläche hat sich in den vergangenen knapp 20 Sekunden verändert. Er reißt die perfekt eingepitchte Platte von [sic] Teller und langt sich an den Kopf.

Jetzt ist guter Rat teuer.

Welche Platte ist ihm aus welchem Grund zur Rettung der Situation nicht passend erschienen? Er stellt die Platte ganz vorne offen vor die anderen in seinen Koffer, um sie später gleich zu spielen, um sie im Auge zu behalten.

In diesem Augenblick, genau genommen beim Wort Auge, kommt ihm die rettende Idee. Er beugt sich zu den Platten am Boden hinunter und sucht den dort geparkten Packen mit fliegenden Fingern durch. Oben steckt nackt der rettende Hit. Aber er wäre in der Situation kein Hit, sondern ein Defensivmanöver, eine Feigheit gewesen. […]

Die neue Platte liegt jetzt auf dem Teller. Kein Pitchen mehr, ein superrougher Scratch, erkannt, beantwortet von einem Aufschrei aus dem Kollektiv der Tanzenden. […]

Die neue Platte läuft.

Damit hat keiner gerechnet.

Auch der Dj [sic] nicht.

Jubel, Schreie, neue Level von Excitement überall da draußen.« (85–87)

Goetz beschreibt hier also, wie der Erzähler Zeuge einer musikalischen Invention wird. Er greift dazu auf verschiedene klassische Inventions-Topoi zurück. »DJ-Handwerk« (84) und die Erfahrung des »Großmeisters« (85) gehen einher mit einem mehrschichtigen Trial-and-Error-Verfahren: Zum einen werden die gut bekannten Platten in situ vorgehört, auf ihre Kompatibilität zum jeweiligen Musik-, Raum- und Zeitkontext hin geprüft. »Während also über Lautsprecher laut die eine Musik läuft, liegt auf dem anderen Plattenteller die möglicherweise nächste Platte, und der DJ hört am Anfang, in der Mitte und nach hinten hin an mehreren Stellen in die auf dieser Platte gespeicherte Musik hinein« (83). Das Tempo der Platten kann durch »Pitching« angepasst oder stärker kontrastiert werden. Für den Übergang kann der Plattenunterhalter auf verschiedene Manöver zurückgreifen: Das dezente »Mixen« (Übereinanderlegen verschiedener Tonspuren) steht dem deutlichen »Cut« (Aneinanderschneiden) gegenüber, durch »Scratchen« lassen sich die Nahtstellen zusätzlich betonen.

Durch die Gestaltung dieser Lötstellen im Musikkontinuum wird eine zweite Ebene von Trial-and-Error forciert: Die jeweils neue Platte wird live vor dem affizierten Publikum ausprobiert. Was beim Vorhören nur als die Idee einer Wirkung projektiert wurde, wird jetzt überprüft und sofort einer Analyse unterzogen:

»Man beobachtet, wie der DJ die Reaktion des Publikums aufnimmt und interpretiert. Sind die Leute dabei? Hat man sich geirrt? Wirkt das neue Ding real auf der Tanzfläche doch anders, als es sich beim Vorhören über Kopfhörer und in der konzeptionell ausgreifenden Planung eben rein abstrakt dargestellt hatte? Jetzt ist Eile geboten. Die Leute sind irritiert. Man hat die Multidimensionalität der im Publikum augenblicklich wirkenden Reaktionsregeln offenbar doch falsch eingeschätzt.« (84)

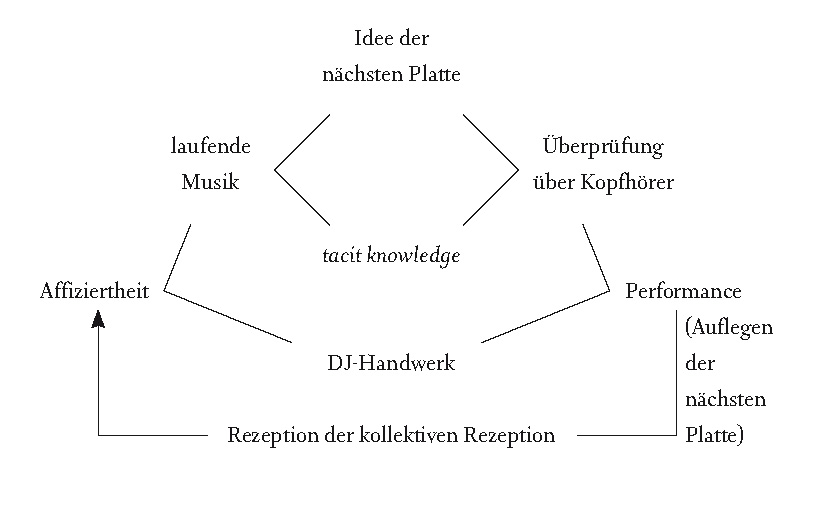

Goetz beschreibt ein hochgradig dynamisches Modell, bei dem Affiziertheit von der Musik, konzeptionelle Ideen des Auflegens, Planungen für den Abend (die sich etwa in der Auswahl der zu einem spezifischen Abend mitgebrachten Platten niederschlagen) und DJ-Handwerk zu einer bestimmten Performance führen, die selbst wiederum die eigene Affiziertheit beeinflusst. Das Ganze ließe sich in Variation des in der Einleitung dieses Bandes erwähnten, von Stephan Kammer skizzierten Modells etwa so darstellen:

Hinzu tritt dabei als wichtiges Element die Auto-Rezeption, also die Selbstwahrnehmung der eigenen Performance, die für das Auflegen von entscheidender Bedeutung ist und auf die eigene Affiziertheit zurückwirkt. Der DJ sitzt in einem doppelten Verstärker-Arrangement, hinter sich die Boxen der Anlage, vor sich die Tanzenden; eine Feedbackschleife, bei der das gekonnte Auflegen und Abmischen (bzw. Verstärken) von Musik Reaktionen beim Publikum zeitigt, das selbst wieder eine Art von (psychophysischem) Verstärker darstellt und auf den DJ rückwirkt.

Dem ist das sogenannte Vorhören Track für Track vorgelagert. Demnach ließe sich das obige Modell in einer zweistufigen Verschachtelung verfeinern. Im Modus des Vorhörens von Platten wird die Idee der nächsten Platte (etwa das Konzept »Show-Stopper« oder Über- bzw. Unterbietung der Gefühlswerte der aktuell laufenden Musik) vom DJ allein und simultan zur laufenden Musik überprüft – und daraufhin verworfen bzw. bestätigt und ausgearbeitet. Sobald die neue Platte aufgelegt ist, kommt es dann zu einer kollektiven Rezeption und damit zu Reaktionen im Publikum, die sich nur bedingt vorhersagen lassen, die eine Art Eigendynamik haben. Darauf kann der DJ dann wiederum mit einer nächsten Platte reagieren.

Zusätzlich dynamisiert wird dieser Vorgang einerseits dadurch, dass Auflegen eine transitorische Kunstform ist: Überarbeiten, Streichen, Ergänzen und Neuschreiben sind nicht möglich; allenfalls lässt sich die laufende Musik stoppen, ändern oder anpassen. Hinzu kommt, dass der DJ gewissermaßen mitten in einem hyperreaktiven Rezeptionsfeld steht, die Reaktionen der Tanzenden maximalemphatisch ablaufen: »Jubel, Schreie, neue Level von Excitement überall«. Genau darin liegt schließlich ein Ziel dieser Kunstform: das Publikum über etliche Stunden hinweg zu begeistern und zum Tanzen zu bewegen. Klassische Kunstmomente wie Kontemplation, Selbstvergewisserung, Weltwahrnehmung treten eher in den Hintergrund, können aber den ekstatischen Genuss (zumindest bei Goetz) für Momente zusätzlich anreichern.

Zentral sind für Goetz dabei das improvisatorische Talent und die Fähigkeit, auf das tanzende Kollektiv sensibel und zugleich überraschend, fordernd und eigensinnig einzugehen:

»Diese Praxis, Leute, dieses Handwerk, diese Rezeptivität und Reaktionsgeschwindigkeit, das Lauschen, Rühren, Ordnen und Verwerfen, diesen Vorrang der Reflexe, bei gleichzeitiger Reflexion auf diesen Vorrang, die auf praktische Umsetzung gerichtete Vision einer realen Abfahrt, der Party also, die zum Ereignis vieler einzelner mit lauter anderen wird, diese Verbindung, mit anderen Worten, von Handwerk und ästhetisch innovativem Geschehen, all das nennen wir hier: DJ-CULTURE.«

(87)

Die etwa Westbam zugesprochene Meisterschaft besteht demnach nicht nur darin, sein Publikum über den Verlauf von Stunden hinweg zum Tanzen zu bringen, sondern auch immer wieder zu überraschen. »Das wirklich Neue, das ist ja der Witz, ist nicht vorhersehbar. Für keinen. Eben auch nicht für den DJ. Das unterscheidet den DJ vom Typ, der paar Platten abspielt, stumpf oder hochgezüchtet schlauistisch, undergroundig, trashprollig zynisch, billig profimäßig, egal.« (87) Die besondere Qualität, die Westbam in dieser idealtypischen Auflege-Szene laut Goetz an den Tag legt, besteht demnach auch darin, dass er sich immer wieder Kontingenzräume erschafft: sperrige Platten (etwa Show-Stopper) spielt, die das Publikum irritieren. Der möglicherweise vorhandene Plan, wie man sich aus dieser Ruptur, diesem bewusst gesetzten »Fehler« oder Normverstoß einigermaßen souverän herauswinden kann, erweist sich in der entstehenden Feedbackschlaufe als zu trivial, zu billig. Der Regelverstoß würde damit entweder als unsouveräner Fehlgriff erscheinen oder als Masche – sprich als durchschaubare Metaregel (»Fehler einbauen!« bzw. »Immer mal einen Show-Stopper reinhauen!«), die selbst längst wieder zur Konventionalität erstarrt erschiene. Die Unvorhersehbarkeit, in die sich Westbam manövriert, zwingt ihn vielmehr dazu, eine Art produktive Reparatur-Improvisation vorzunehmen. Das Verlassen der Norm schafft gewissermaßen erst die Bedingungen der Möglichkeit für die »Idee«, das begeisternde Neue. Es gibt dementsprechend nach Goetz beim DJ-Handwerk »fast keinen Fehler, der nicht durch ein korrigierendes Manöver abzufangen wäre, oder gar – natürlich der, im Fall eines Großmeisters gar nicht so seltene Idealfall – zu überführen in die Vorbereitung einer völlig neuen, auf genau diesem einen Fehler beruhenden Neurichtigkeit.« (85)

Diese von Goetz beschriebene Innovations- oder Ideenfindungsszene lässt Rückschlüsse auf seine Poetik zu; sie ist zudem eingeschränkt auch auf seinen Schreibprozess übertragbar, wenngleich sich hier auch starke Differenzen feststellen lassen. Goetz ist in seinem Schreiben an Authentizitätseffekten und an der Vergegenwärtigung von Jetztzeitmomenten interessiert. Insofern lässt sich Rave als der durchaus paradoxe Versuch auffassen, im Medium der Schrift etwas von dem im emphatischen Sinne transitorischen Erleben der Techno-Rezeption einzufangen. Das geht aufgrund des Medienwechsels von Musik (und ihrer Rezeption) zu Text aus Sicht von Goetz mit erheblichen Verlusten einher; insbesondere der Gegensatz von statischer Wiederlesbarkeit von Text versus Augenblickskunst Techno machen diese selbstgesetzte Intention zu einem eigentlich uneinlösbaren Vorhaben.

Dennoch unternimmt Goetz immer wieder den Versuch, seine jeweilige Gegenwart zu greifen und im Text nicht nur zu bearbeiten, sondern erfahrbar zu machen. Besonders fassbar wird das in der eingangs zitierten Szene: »Er stellt die Platte ganz vorne offen vor die anderen in seinen Koffer, um sie später gleich zu spielen, um sie im Auge zu behalten. In diesem Augenblick, genau genommen beim Wort Auge, kommt ihm die rettende Idee.« (Hervorhebungen von PB) »Auge« und »Augenblick« markieren hier genau die Spannung zwischen einem Moment als transitorischem Zeitpunkt und den reflexiven Qualitäten, die mit Text und Literatur einhergehen. Der Halbsatz »um sie im Auge zu behalten« ist personal lesbar, soll also vermutlich die Innenperspektive des DJs wiedergeben (»muss die Platte im Auge behalten«); im folgenden Satz springt die Perspektive jedoch nach außen, wird auktorial: »in diesem Augenblick […] kommt ihm die rettende Idee.« Während die Metapher »im Auge behalten« also fingiert dem DJ durch den Kopf geht, ist die darauf folgende, im gleichen Wortfeld angesiedelte Metapher des »Augenblicks« eine äußere Zuschreibung des Beobachters – der DJ denkt in dem Moment vermutlich nicht an den »Augenblick«, seine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Idee, welche Musik bzw. welche Platte noch besser gespielt werden könnte. Paradoxerweise wird der Zeitpunkt, zu dem der DJ dies denkt, an dem ersten Wort des Kompositums »Augenblick« festgemacht. Der Fokus springt also (ähnlich wie beim Überblenden zweier Tonspuren beim Mixen) von der Beschreibung des Moments und der dabei möglicherweise gedachten Überlegungen auf die Ebene der Schrift– und synchron dazu aus der Perspektive des DJs auf die des empathischen Erzählers. Dieser Shift wird forciert und erleichtert durch die Assoziationskette »im Auge behalten« – »Augenblick« – »Auge« und erzeugt einen paradoxen, aber nicht minder überzeugenden Gegenwartseffekt auf der Ebene des Textes bzw. dessen Rezeption.

Rave bildet den ersten Band eines fünfbändigen Werkzyklus, der den gegenwartsorientierten Übertitel Heute Morgen trägt und in den Büchern im Paratext als »Gegenwartsgeschichte« oder »Geschichte der Gegenwart« bezeichnet wird (→ Goetz 1998a sowie 1998b, 1999a, 2000, jeweils S. 2 und Goetz 1999b, Klappentext). Den abschließenden Band dieser Pentalogie stellt Abfall für alle dar, der aus einem vorab im Internet in Form eines Blogs publizierten Tagebuch besteht. Schon das Genre des Tagebuchs suggeriert durch die fragmentarische, zeitmitschriftliche Struktur eine Annäherung an eine Augenblickskunst. Der Anschein der authentischen Tagesniederschrift ist ein konstituierendes Formelement dieser Textsorte, die in ihrer Bruchstückhaftigkeit häufig als fortlaufende Aneinanderreihung von unfertigen, unabgeschlossenen Textbrocken aufgebaut ist. Das hat für Goetz, wenn wir seinen eigenen Äußerungen glauben dürfen, etwas ungemein Befreiendes: »Schließlich war, ein Traum, der wahr geworden ist, das Buch entstanden, das ich bin. Das ich immer schreiben wollte, von dem ich immer dachte, wie könnte es gelingen, das einfach festzuhalten, wie ich denke, lebe, schreibe« (Goetz 1999b, Klappentext). Das Buch stellt mit 864 Seiten die mit Abstand umfangreichste Publikation des Zyklus dar. Auffällig ist zudem, dass Goetz nach Abschluss des Zyklus Heute Morgen offenbar in eine schwere Schaffenskrise geraten ist, die er auch in dem im Jahr 2000 publizierten Werk Dekonspiratione und in der zweiten Hälfte von Abfall (vermutlich unbewusst vorausahnend) bereits massiv zum Thema macht. Aus dieser achtjährigen Schreib- oder genauer wohl Publikations-Blockade befreit er sich mithilfe eines weiteren Weblog-Projekts: Ab 2007 publiziert er im Netz auf der Internetseite von Vanity Fair den Text Klage (der 2008 dann in Buchform erschienen ist (Goetz 2008)). Klage markiert den Beginn eines neuen Zyklus mit dem Übertitel Schlucht, dessen Einzelbände ab 2008 dann in vergleichsweise rascher Folge erscheinen.

Demnach spielt das Publizieren im Medium Internet für Goetz’ Schreibprozess eine besondere Rolle. Dies liegt vermutlich nicht nur an der damit verbundenen Realisation einer quasi-transitorischen Schreibpraxis – dem jeweils tagesaktuellen Zeitmitschriftlichen, welches das Publizieren im Netz ermöglicht. Man kann vermuten, dass für Goetz diese Form auch deshalb besonders produktiv ist, weil er als überkritischer Selbstleser so eine Methode gefunden hat, um die kritische Selbst-Lektüre, das permanente Verwerfen und Neukonzipieren weitgehend abzuschalten. Interessanter ist für unseren Zusammenhang aber vielleicht, dass Goetz hier auf ein Verfahren zurückgreift, bei dem Produktion und Rezeption – zumindest für die Leser der Blogeinträge – in einen engen zeitlichen Kontext geraten. Das Phantasma des Gleich-schon-gelesen-werden-Könnens hat konkrete Auswirkungen auf die Dynamik des Schreibprozesses. Anders gesagt: Es kommt zu Feedbackschlaufen. Diese laufen zwar keinesfalls so dynamisch ab wie die zwischen DJ und den Ravern auf der Tanzfläche in der eingangs zitierten Szene, dennoch spielt die Fast-live-Rezeption seiner Blogeinträge für Goetz nach eigener Aussage eine erhebliche Rolle:

»Die Art von Minuten-Notizen, die den ›Abfall‹-Duktus ausmachen, habe ich immer gemacht. Ich war schon relativ weit im ›Abfall‹-Jahr, da kam mir das erst, eine wie lange Vorlaufzeit dieses Projekt in meinem Schreiben hat. Deswegen hatte ich auch nicht das Gefühl, mich durch das Beobachtet-Werden zu verändern, weil ich schon immer ein von meinen Notizen dauernd Beobachteter gewesen war. Die im Lauf der ›Abfall‹-Zeit immer schwierigere Aufgabe war es, die massiv kontrafaktische Fiktion aufrechtzuerhalten, dass ich nichts anderes tue, als das, was ich immer schon gemacht habe. Weil ich schon gemerkt habe, dass mir da gerade was Besonderes passiert, geschenkt wird, eigentlich, in die Hände fällt. Dankbarkeit, sehr große Melancholie. Ein immer schwieriger für mich werdendes Jahr ist es dann geworden, das Jahr ›Abfall für alle‹. Seltsam.« (Goetz 2001, 151)

An diesem Statement wird deutlich, dass Goetz gegenüber dem beinahe-simultanen Produzieren und Publizieren eine dialektische Einstellung hat. Einerseits scheint er das Moment des Sofort-rezipiert-Werdens ausblenden zu müssen, um weiter quasi unschuldig, nur für sich, »persönlich und nicht privat« (143) und nicht auf direkte Publikumseffekte zielend, schreiben zu können. Auch das, was an Feedback während des Schreibens in Form von E-Mails, Briefen und in Gesprächen an ihn herangetragen wurde (seine beiden Internet-Blogs verfügten nicht über die heute inzwischen üblich gewordene Leser-Kommentarfunktion), hat er nach eigener Aussage verdrängt. Auf die Frage nach der »Resonanz«, die er schon während der Arbeit an Abfall erhalten habe, sagt er in einem Interview:

»Ja, das war eine interessante und für mich problematische Seite der Sache, wenn die Verborgenheit zusammengebrochen ist, wenn jemand direkt reagiert hat. Wir [der Interviewer Lutz Hagestedt und Goetz] haben das zusammen ja auch mal erlebt, daß wir darüber geredet haben, und danach hatte ich ein Schamempfinden, als hätte ich die Integrität der Idee ›Abfall‹ im direkten Reden darüber verraten.«

(145)

Dieses schamhafte Verdrängen der direkten Resonanz scheint ihm nach eigener Aussage im Laufe des Jahres der Arbeit am Projekt »immer schwieriger« gefallen zu sein. Andererseits klingt an verschiedenen Stellen die Begeisterung über sein Internetprojekt als Ganzes durch: »das mir da gerade etwas besonderes passiert« bzw. »Der Hauptkick kam durchs Internet.« (144) Anscheinend hat »kontrafaktisch« zu der nötigen Verdrängungsleistung nur die Publikationsform im Netz die Bedingungen für die Entstehung des Buches geschaffen. In dieser halb unterdrückten Feedbackschlaufe klingt dann entfernt wieder das doppelte Verstärker-Arrangement der »realprozessualen Kunstform« des Auflegens von Westbam an, wie Goetz es in der eingangs zitierten Szene schildert. Auch Westbam unterdrückt – zumindest in der idealisierten Darstellung von Goetz – den Reiz, »den rettenden Hit« zu spielen, und arbeitet sich über seinen Plattenkoffer gebeugt in einen ihn selbst überraschenden Kontingenzraum vor, zunächst ohne Rücksicht auf sein vor dem DJ-Pult stehendes Publikum.

Hochproblematisch und dennoch immer wieder von ihm selbst gesucht ist für Goetz der öffentliche Auftritt. In Dekonspiratione beschreibt er die inneren Vorgänge bei einer von den selbst gestalteten Rahmenbedingungen her eigentlich idealen Lesung, die fast zur totalen Krise und dem Abbruch des Auftritts führt, schließlich aber doch bewältigt werden kann.

»Ich steh vorne am Mikrophon und – oje. Ich sehe alle möglichen Gesichter, Diedrich, Helge, Olaf, Regina, Alexa, Katharina und Sabine. Und ganz viele, die ich vom Sehen her kenne, und das ist auf einmal eine solche Datenmenge, hirnintern, dass es zum Systemabsturz kommt. KRANK. Ich […] bemerke die erschreckend radikale Stille, und habe vergessen, was jetzt zu tun ist. Was hier ansteht. Was vorgesehen ist. Ich schaue auf die Papiere, sehe Worte, geschrieben von mir, doch ich verstehe nichts. […] HASS. Wut ist entstanden, aus dem Unglück so zu sein, wie man, wie es sich eben wieder zeigt, offensichtlich ist, Unglück, Selbsthass, Hass, sich selber freiwillig, nur: wieso denn? wieso?, in diese Situation hier gebracht zu haben.«

(Goetz 2000, 204–205)

Dieses beim Leser fast schon Mitleid erregende Sekundenprotokoll der inneren Hilflosigkeit Goetz’ in einer öffentlichen Vorlese-Situation wirft nicht nur bei Goetz selbst die Frage auf, warum er trotzdem immer wieder den öffentlichen Auftritt sucht und sich nicht einfach aufs Texte-Schreiben verlegt. Zudem fragt man sich, woher diese Scham, diese panikartige Versagensangst bei öffentlichen Auftritten herrührt. Eine Antwort darauf findet sich in Abfall für alle:

»Plötzlich verstand ich auch, warum alle Schreiber die Lesung so preisen als Testfall für Texte. Man merkt eben sehr deutlich, was ankommt, was nicht. Die Frage ist nur, ob das dem Schreiben wirklich GUT tut, wenn es sich dieser Erfahrung, dieser Resonanz aussetzt. Was passiert durch Zustimmung? Welche spezielle Form der Folge ist angelegt? Und es geht ja um eine hochgradig irritierbare, absichtlich offene, beeinflussbare Auffassung der produktiven Vorgänge, Rezeptivität, wie gesagt. Und wenn zudem, auf abstraktem Level, der Text und die ihn haltende Kunst-Vorstellung, das ästhetische Programm also, so sehr service-orientiert ist, wie mir das vorschwebt letztlich, so userfreundlich sein will, ohne irgendwelche Einschränkungen an Komplexität hinnehmen zu wollen deshalb, – dann wird die Erfahrung der Resonanz beim Vortrag fürs weitere Schreiben als geradezu GEFÄHRLICH empfunden.« (Goetz 1999b, 332)

Dieses fast schon tragische, weil weitgehend zum Scheitern verurteilte, paradoxe Programm von »service-orientierter« Userfreundlichkeit bei gleichzeitigem Unwillen zur Komplexitätsreduktion von abstrakten, theoriegesättigten Gedanken führt bei Goetz dazu, dass er sich sehr aufwändige Improvisations-Arrangements baut, um die eigene Schreibpraxis dynamisch zu halten. Textideen generiert Goetz scheinbar am besten in einer dem Rezipienten halb zu- und halb abgewandten Haltung. Einerseits sucht und schafft er sich über Tagebuch- und Blog-Formate mediale Improvisationsräume, die eng miteinander verknüpfte Produktions- und Rezeptionskontexte realisieren. Dadurch kann er sich Vorteile zunutze machen, die mit der improvisierenden Produktionspraxis einhergehen – etwa den bewusst gesetzten Charakter der Vorläufigkeit und tendenziell nur momenthaften Gültigkeit des Produzierten, die Möglichkeit, den entstehenden Überschuss an Ideen (etwa für Schreibprojekte) als solchen stehen lassen zu können und sich nicht an die ermüdende Ausarbeitung einzelner Projekte machen zu müssen; vor allem aber die Freiheit zur Selbst-Überraschung: Goetz kann in diesem Rahmen mehr als in seinen konzeptionell oft starr korsettierten Werken Unvorhergesehenes produzieren. Zugleich kann er jedoch durch das Arrangement des nur-quasi-live-improvisierten Blog-Schreibens einige mit der Improvisations-Situation einhergehende Nachteile des direkten Feedbacks gewissermaßen unterdrücken: den mit der Echtzeit-Performance-Situation einhergehenden Live-Druck, die Scham ob der Selbstwahrnehmung des Sperrig- oder Hermetisch-Seins, letztlich die Angst vor der Möglichkeit des Scheiterns vor Publikum. Anders gesagt: Goetz ist eben kein Musiker, kein musikalischer Improvisator, sondern paradoxerweise ein Text-Improvisator. Das gibt er selbst auch bereitwillig zu, etwa auf die Frage, ob er einen guten DJ abgeben würde:

»Leider nein. Weil ich zu unsicher bin, kein Live-Typ, zu beeinflussbar, zu ängstlich und viel zu hektisch. Die situativen Reflexe, von denen der DJ sich steuern lassen können muss, sind bei mir im Laufe der Jahre im Bunker der Reflexion, der Sprache, immer schwächer geworden. Mann muss außerdem auch wirklich MUSIKER sein, um ein guter DJ sein zu können, in genau der Extrem- und Zugespitztheitsform, in der ich das nicht bin, weil ich eben SCHREIBER bin.« (Goetz 2001, 175)

Unter dieser Perspektive lässt sich das von Goetz in den 90er Jahren realisierte Projekt Heute Morgen samt der Begeisterung für Techno als sentimentalisches Projekt lesen, das den Versuch unternimmt, über eine quasi-improvisierende Schreibpraxis – eine halb auf direkte Öffentlichkeit zielende, halb in kritischer Reflexion weggeduckte Schreibpraxis – der direkten Konsumierbarkeit, Unmittelbarkeit und Maximalemphase von Techno im eigenen Text nahe zu kommen.

Bezeichnenderweise bricht diese Schreibpraxis mit dem Ende der Kohl-Ära zusammen. In Dekonspiratione, dem als letzten abgefassten Text von Heute Morgen, reflektiert Goetz in einem knapp dreißig Seiten langen Lamento seine Unfähigkeit, schreibend adäquat auf die veränderte Jetztzeit zu regieren, nämlich auf die rot-grüne Bundesregierung, das politische Zur-Macht-Kommen der Achtundsechziger und insbesondere den fast gleichzeitigen Eintritt der Bundesrepublik in den Kosovokrieg. Goetz kann als politischer Autor diesen Gegenwartsstoff nicht ignorieren; die rasche, halb-improvisierende Schreibpraxis erweist sich aber diesem hochkomplexen Gegenstand als inadäquat.

Literatur

— Goetz, Rainald: Rave. Erzählung (Heute Morgen 1), Frankfurt am Main 1998[a].

— Goetz, Rainald: Jeff Koons. Stück (Heute Morgen 2), Frankfurt am Main 1998[b].

— Goetz, Rainald: Abfall für Alle. Roman eines Jahres (Heute Morgen 5), Frankfurt am Main 1999[a].

— Goetz, Rainald: Celebration. 90s Nacht Pop (Heute Morgen 4), Frankfurt am Main 1999[b].

— Goetz, Rainald: Dekonspiratione (Heute Morgen 3), Frankfurt am Main 2000.

— Goetz, Rainald: Jahrzehnt der schönen Frauen, Berlin 2001.

— Goetz, Rainald: Klage. Weblog aus Vanity Fair, 2007–2008 (Schlucht 1), Frankfurt am Main 2008.

— Goetz, Rainald: Loslabern. Bericht Herbst 2008 (Schlucht 2), Frankfurt am Main 2009.

— Goetz, Rainald: Johann Holtrop. Roman (Schlucht 3), Berlin 2012.

— Schumacher, Eckhard: Gerade Eben Jetzt. Schreibweisen der Gegenwart, Frankfurt am Main 2003.

- Rave

- Literatur

- Gegenwartsliteratur

- Techno

- Elektronische Musik

Paul Brodowsky

studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und New York (1999–2005). Nach Forschungs- und Lehrtätigkeit in

Hildesheim (2007–2010) ist er seit 2013 Professor für Dramentechnik an der Universität der Künste Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Produktionsästhetik sowie der Gegenwartsliteratur und -dramatik. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit arbeitet er als freier Schriftsteller, vornehmlich in den Bereichen Prosa und Dramatik

Wenn eine Kultur etwas als Erfindung akzeptiert, dann hat dieses Etwas bereits den Status einer Tatsache erhalten, die vorhanden ist und auf ihren Nutzen oder auf ihre Funktion hin befragt werden kann. Was aber geschieht davor? Wie gewinnt das Erfundene Wirklichkeit? Wie in der Kunst, wie im Theater, wie in der Literatur und Musik, wie in der Wissenschaft? Und mit welchen Folgen? Die Beiträge in diesem Band beschäftigen sich alle mit einem Moment oder einem bestimmten Modell der Invention. Ausgehend von den jeweils involvierten Medien wird der Versuch unternommen, diese Momente und Modelle zu rekonstruieren. Um etwas über die entsprechenden Inventionen in Erfahrung bringen zu können, werden diese als Ergebnisse oder Effekte von Improvisationsprozessen begriffen: Improvisationen in dem Sinne, dass von einem grundsätzlich offenen Zukunftsspielraum ausgegangen wird, gleichzeitig aber auch davon, dass es ein Umgebungs- und Verfahrenswissen gibt, das im Einzelfall beschrieben werden kann.

-

13–28

2014. Einleitung OPEN

ACCESSSandro Zanetti

-

29–39

-

41–53

1998. Oskar Pastiors »Gewichtete Gedichte« OPEN

ACCESSJohanna Stapelfeldt

-

55–67

1998. Rainald Goetz schaut Westbam aufs Pult OPEN

ACCESSPaul Brodowsky

-

69–82

-

83–98

-

99–111

-

113–125

-

127–136

1988. Matthew Barney. Selbstbehinderung OPEN

ACCESSSylvia Sasse

-

137–147

-

149–159

1978. Roland Barthes. »Die Vorbereitung des Romans« OPEN

ACCESSClaas Morgenroth

-

161–168

-

169–180

-

181–192

-

193–203

-

205–215

-

217–232

-

233–243

-

245–261

-

263–272

1952. Brecht probt in Berlin induktiv

Jens Roselt

-

273–283

-

285–299

-

301–315

-

317–332

1926. Der Einfall der Regie im Theater

Jens Roselt

-

333–344

-

345–355

-

357–367

-

369–383

1895. Ernst Mach sucht nach einem Thema

Christoph Hoffmann

-

385–397

1894. Erfinden als Lebensform bei Paul Valéry

Karin Krauthausen

-

399–409

1878. Besuche in Thomas Edisons Menlo Park

Stephan Kammer

-

411–424

-

425–437

1834. Maximilian Langenschwarz und die Kunst, sich selber Steine in den Weg zu legen

Sylvia Sasse, Sandro Zanetti

-

439–446

-

447–461

-

463–478

-

479–494

-

495–508

-

509–519

-

521–532

-

533–547

-

549–556

Zu den Autorinnen und Autoren

-

557–568

Namenindex