Sprache

Typ

- Buch (6)

- Wissenschaftlicher Artikel (2)

- Interview (0)

- Video (0)

- Audio (0)

- Veranstaltung (0)

- Autoreninfo (0)

Zugang

Format

Kategorien

Zeitlich

Geographisch

Nutzerkonto

Jerome Charyn über seine zwölfbändige Saga

1.

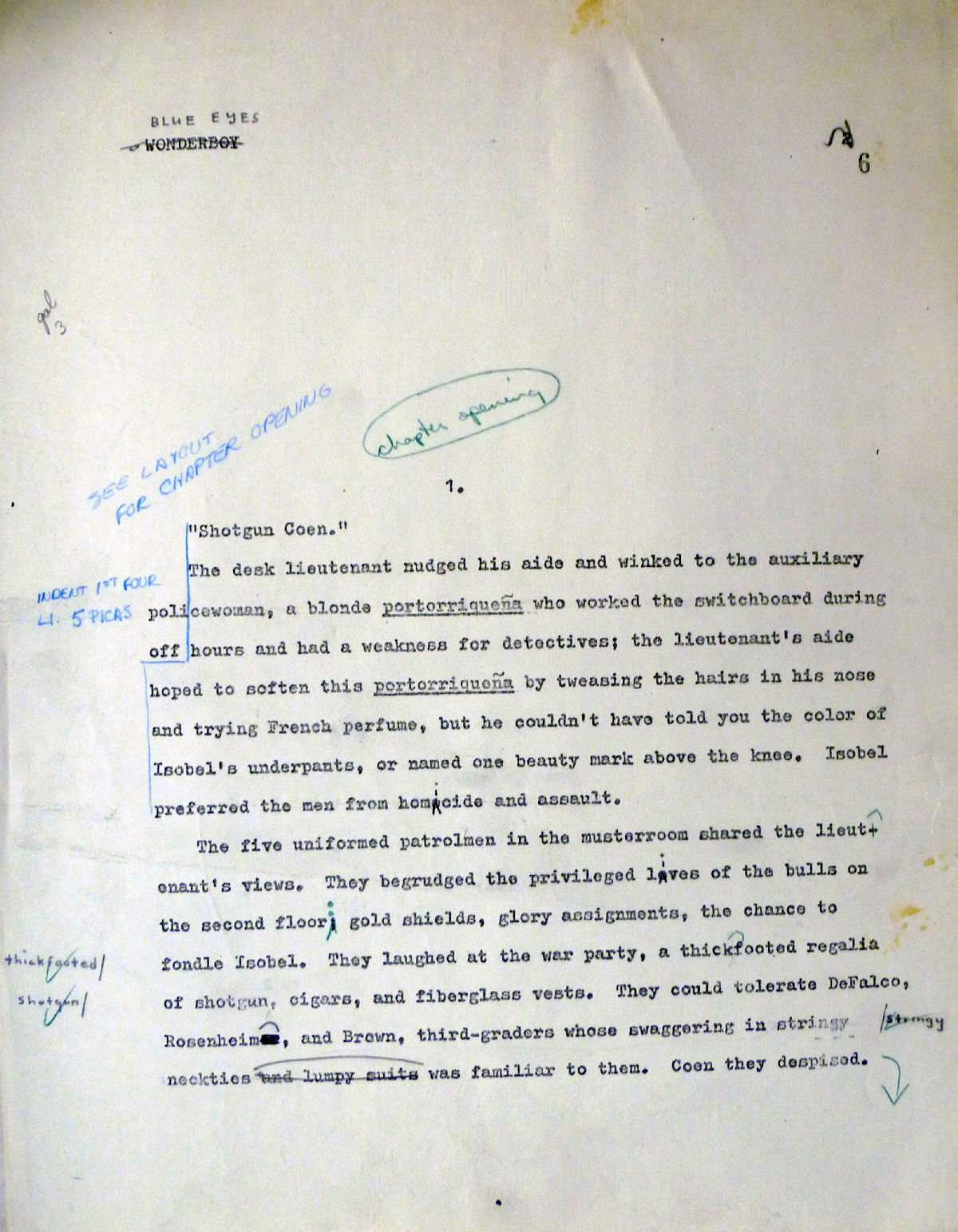

Ich begann mit der Isaac-Sidel-Saga im Jahr 1973… nur: die Saga handelte gar nicht von Isaac Sidel. Isaac war eine Nebenfigur in seiner eigenen Reihe. Blue Eyes (1975) war einem blonden Detective gewidmet, Manfred Coen, der Isaacs Adjutant war. Er war meinem älteren Bruder nachempfunden, Harvey Charyn, der zwar keine blauen Augen, aber wie Coen einen Hang zur Schweigsamkeit hatte. Harve war Homicide Detective im New York Police Department. Wir beide wuchsen im Hexenkessel der South Bronx auf. Harve war meine Überlebensgarantie. Die Anführer der Gangs ließen mich in Ruhe, weil sie sich lieber nicht mit meinem Bruder anlegen wollten, allerdings nicht, weil er Gewichte stemmte und Bizepse so groß wie Straußeneier hatte. Das zählte für die Cherokees oder die Minford Place Maulers nicht viel. Was für sie zählte, war, dass Harveys braune Augen keinen Funken Angst zeigten. Er hätte es mit jedem Mitglied der Maulers aufgenommen, mit einem nach dem anderen, jeder mit seiner selbstgebauten Pistole und der South-Bronx-Keule – einem Hammer, an dessen Kopf unter Zuhilfenahme einer ganzen Batterie Gummiringe eine Eisenspitze befestigt war.

Und so führte ich ein behütetes Leben, und nie wurde ich von einem improvisierten Tomahawk skalpiert oder auch nur angekratzt. Harve war der Künstler in der Familie und ein großer Leser. Aber er schaffte es nicht auf Manhattans berühmte High School of Music and Art; er hing an irgendeiner unbedeutenden Fachschule herum, wo er nicht die Spur von Picasso oder Cézanne mitbekam, sondern Industriedesign studierte. Ich dagegen war durchtrieben wie ein Ziegenbock. Ich schaffte es auf die Music and Art, wo ich Bekanntschaft mit der Mittelklassekultur und den vollbusigen Mädchen von der Central Park West machte. Und als ich dann später russische Literatur am Columbia College studierte, diente Harvey als Soldat in Alaska, wo er als Fernfahrer mit Schwertransporten unterwegs war. Ich selbst habe nie ein Gewehr, ein Bajonett oder einen Zehntonner angefasst. Mein kostbarster Besitz war ein Bücherregal, das meine Sammlung an Modern Library Classics beherbergte. Ich war der Literatur bereits ins Netz gegangen, ein rabbinischer Mönch, der an die Heiligkeit des geschriebenen Wortes glaubte.

Ich wohnte in einem Kämmerchen in Washington Heights, wo ich Seiten anhäufte, bis ich 1964 meinen ersten Roman veröffentlichte. Unterdessen hatte Harve geheiratet und war Cop geworden, während ich Gegenwartsliteratur in Stanford unterrichtete und ein Buch mit Kurzgeschichten sowie fünf weitere Romane veröffentlichte, von denen jeder sich noch schlechter verkaufte als sein Vorgänger – mein Schriftstellerleben bestand darin, mich selbst als Schriftsteller zum Verschwinden zu bringen.

Da ging ich zu Harve. Er war Mafia-Experte und in der Wildnis Brooklyns stationiert, und ich wollte als Autor von Kriminalromanen wieder auf die Beine kommen. Hammett hatte die Pinkertons, und ich hatte Harve. Ich versuchte ihn auszuschlachten, ihn und seine kleine Gemeinschaft an Detectives, und ihren Jargon zu lernen. Ich fuhr mit ihnen in ihren Zivilfahrzeugen herum, lauschte ihrem Hass auf die Straße – jedermann außerhalb ihrer eigenen Umlaufbahn war entweder ein »mook« (etwa: Lusche, Versager, Opfer), ein »glom« (Missgeburt, Drecksack) oder ein »skel« (Gammler, Zecke). Sie hatten kaum etwas von den Kriegern an sich, als die ich mir Detectives vorgestellt hatte: Es waren Beamte mit Schusswaffen, die nur eins im Kopf hatten – den Tag, an dem sie in den Ruhestand treten würden. Ich saß mit Harve auf seinem Revier, sah die Käfige, in denen all die Bösewichter verwahrt wurden. Ich besichtigte die Hinterzimmer, wo die Cops nach mitternächtlicher Streife schlafen konnten. Ich war Charyns kleiner Bruder, der Schreiberling, und die Mädchen von der Funkzentrale flirteten mit uns beiden.

Mein Bruder brachte mich zum Leichenschauhaus in Brooklyn, da ich für meinen Roman Tote anschauen musste. Ein Wärter führte mich und Harve umher. Die Toten sahen alle aus wie Indianer. Ihre Haut hatte begonnen sich zu schälen. Ich distanzierte mich innerlich von den Leichen, tat, als schlenderte ich über den Rummel, nur eben einen mit Kühlregalen. Es war Harve, der Pfefferminzbonbons lutschte und bleich aussah. Ich war nichts als ein stinkender Voyeur im Haus der Toten.

Aber ich hatte den Anfang für einen Kriminalroman. Ich wählte meinen Helden, Blue Eyes alias Shotgun Coen, der sich mit einer Schrotflinte in einem Einkaufsbeutel in den Kampf stürzte. Ich machte aus ihm einen Absolventen von Music and Art, als würde ich mein eigenes Leben auf Harves aufpropfen. Coen trug in sich die ganze Traurigkeit der South Bronx, dieser bröckelnden Landschaft langanhaltenden Schweigens. Coen war geschieden, genau wie ich. Er arbeitete für Sidel, einen launischen Chief im Büro des First Deputy Commissioner, bekannt als Isaac der Tapfere. Isaac war untergetaucht, hatte sich selbst in Ungnade fallen lassen, hatte sich den Guzmanns angeschlossen, einer Sippe peruanischer Zuhälter, die ihr Hauptquartier in einem Süßwarenladen auf der Boston Road im Herzen der Bronx aufgeschlagen hatten. Und Manfred Coen stand im Regen. Isaac konnte ihn nicht länger schützen. Außerdem hatte Coen eine Sünde begangen. Er hatte sich in Isaacs lüsterne Tochter verliebt, Marilyn the Wild. Und Isaac war erfüllt von unbezähmbarer, eifersüchtiger Wut. Unbedacht trug er das Seine dazu bei, dass Coen getötet wurde. Manfred stirbt mitten in seinem eigenen Roman, und der Rest der Geschichte zerfasert, während Isaac über die peruanischen Zuhälter herfällt und sich selbst reinwäscht. Bei unserer ersten Begegnung mit ihm ist er in gewisser Weise ein Schuft.

Mir war nicht klar, dass es eine zweite Begegnung geben würde. Aber ich musste mit der Erzählung fortfahren und zu den Urgründen von Isaacs Fehde mit Coen vordringen. Daher schrieb ich Marilyn the Wild (1976), ein Prequel zu meinem ersten Kriminalroman. Und glaubte, damit sei der Job erledigt. Aber in eben diesem Jahr erhielt ich einen Anruf von dem Filmschauspieler Richard Harris.

»Sie wissen, wer ich bin?«, fragte er.

»Wie sollt ich nicht?«, antwortete ich, im Versuch, seinen irischen Slang zu imitieren.

Besonders großartig fand ich Richard Harris in This Sporting Life (1963). Er spielt darin einen eigentümlich poetischen Grobian, einen Rugbyspieler, der frisch aus dem Kohlebergwerk kommt. Harris hatte zu Schulzeiten in Irland selbst Rugby gespielt, und man konnte die Spannung in seinem Körper förmlich spüren. Er kam Marlon Brandos subversivem Charme auf der Leinwand so nahe wie sonst niemand.

Er sei hin und weg von Blue Eyes, sagte er. Und er wollte, dass ich noch eine Figur wie Manfred Coen entwickelte, eine grüblerische irische Version. Ich traf mich mit einer Phalanx an Staranwälten in einem Glasturm an der West Fifty-Seventh Street, um die Feinheiten meiner vertraglichen Bindung an Richard Harris auszuarbeiten. Wem würde die Figur gehören, die ich schuf, insbesondere für den Fall, dass ich eben diese Figur in einem meiner Romane auftreten lassen wollte?

Harris kam aus Hollywood eingeflogen. Wir waren im Palm Court im Plaza Hotel zum Frühstücken verabredet. Ich war als Erster da. Noch nie war ich mitten in Manhattan einer solchen Opulenz begegnet – Palmen und exotische Pflanzen unter einem gewölbten Glasdach. Harris kam ein paar Minuten später, barfuß und in schmutzigen weißen Hosen. Wer hätte ihn dafür maßregeln sollen, dass er den Dresscode des Palm Court missachtete? Die Regeln des Plaza, wie immer sie lauteten, betrafen einen Richard Harris nicht. Meine Phantasie dürstete nach Anregungen, und siehe da, die Figur, die ich erschaffen wollte, stand vor mir: Patrick Silver, der barfüßige irische Hüter einer zerbröckelnden Synagoge – der Gemeinde Limerick – in der Betuhne Street in Greenwich Village. Manfred Coen war tot und begraben, aber ich würde Isaac Sidel und seine Fehde mit den Guzmanns in diesem Roman wiederaufleben lassen.

Die erste Szene von The Education of Patrick Silver (1976) spielt in der Lobby des Plaza Hotels, wo ein barfüßiger Patrick Silver einen der Guzmann-Söhne als Hüter begleitet. Der Roman hat einen ganz eigenen surrealen Beiklang, eine Noir-Version von Alice im Wunderland mit Patrick als dem verrückten Hutmacher. Ich schrieb und schrieb, Richard Harris vor Augen. Natürlich ermangelte es meinem Roman jener konventionellen Machart, die für einen Hollywood-Film verlangt wurde. Er hätte die durchgeknallte Metaphysik eines Quentin Tarantino gebraucht, und Tarantino war seinerzeit dreizehn Jahre alt.

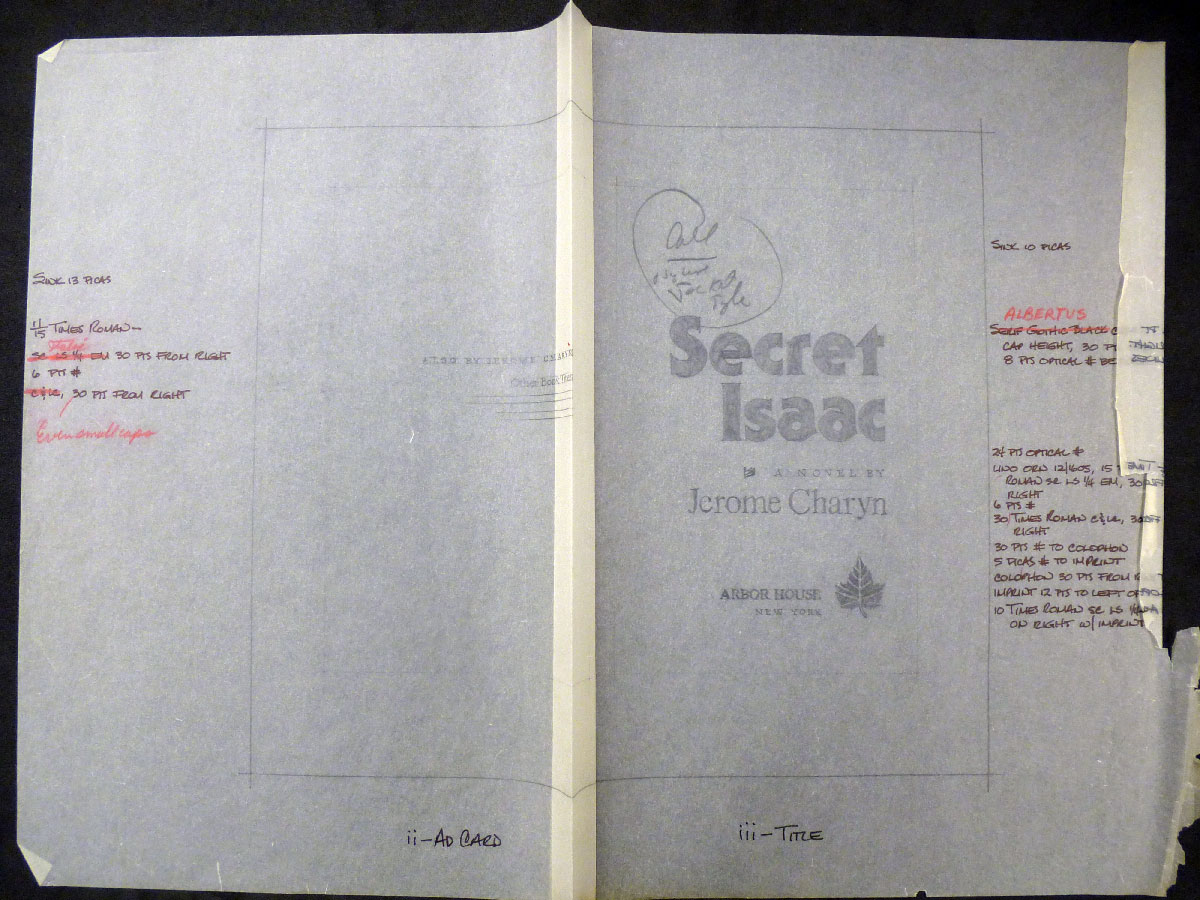

Es kam nie so weit, dass Harris Patrick Silver spielte. Aber Sidel war zurück, und zwar so richtig – wenngleich immer noch ein eher undurchsichtiger Typ, der nach dem Tod Manfred Coens mit einem Bandwurm gesegnet war. 1978 bekam er dann einen Roman ganz für sich allein, Secret Isaac, in dem er eine magische Reise nach Dublin unternimmt, um mit dem Geist von James Joyce zu kommunizieren und Dermott Bride zu treffen, einen irisch-amerikanischen Gangster, der im Shelbourne Hotel im Exil lebt. Möglicherweise hat Isaac selbst unwissentlich den Anstoß zu Dermotts Karriere gegeben. Er ist in den Rängen des NYPD aufgestiegen, trotz seines Bandwurms, und ist nun First Deputy Commissioner.

Dann muss Sidel in Vergessenheit geraten sein, denn ich ließ die Reihe zwölf Jahre lang liegen. The Good Policeman kam erst heraus, nachdem ich 1989 nach Paris gezogen war. Was hatte ein wilder Junge aus der South Bronx in all den legendären Cafés am Boulevard Montparnasse zu suchen? Schon als Kind liebte ich allein die Vorstellung von Paris und seinem einen, unverwechselbaren Totem, dem Eiffelturm. In der Junior Highschool, wo alle aus meiner Klasse Spanisch als Fremdsprache wählten, lernten ich und ein paar andere versprengte Sonderlinge Französisch. Meine Französischlehrerin Mrs. Maniello pflegte uns zu sagen, welches Glück wir hatten. Sie selbst war unheilbar frankophil. Sie erzählte uns Geschichten über Fantômas, den König des Verbrechens, der ein Held der französischen Literatur und der niederträchtigste Mann der Welt war. Fantômas jagte über die Dächer von Paris und ließ bergeweise Leichen hinter sich. Er nutzte sämtliche Tricks eines Polizisten, um seine Beute zu fangen. Fantômas mordete nach Belieben. Seine Tochter, Hélène, war sein einziger wunder Punkt. Und ich fragte mich, ob Isaac Sidel nicht teilweise durch Mrs. Maniellos Unterricht inspiriert war. An sich war Sidel nicht böse. Aber er verwendete viele von Fantômas’ Tricks. Er trug wechselnde Verkleidungen und beseitigte seine Feinde, einen nach dem anderen. Und er hatte seine eigene Hélène – Marilyn the Wild.

Wie auch immer. Ich zog nach Paris. Aber ich steckte in einer tiefen Identitätskrise, wie ein durch einen Fluch betäubter Candide oder ein ziellos dahintreibender französischer Pinocchio ohne seinen Marionettenspieler. Ich lief wie benommen umher, wie gefangen in einem Schreckensrest, der nicht weichen wollte. Die Wohnung, die ich gemietet hatte, war genauso schizoid wie ich. Nach vorne gingen die Räume auf einen der scheußlichsten und verkehrsreichsten Boulevards von ganz Paris, die Avenue du Maine, während man von der Küche und dem Badezimmer aus auf den Cimetière Montparnasse blickte. Es war merkwürdig tröstlich, auf diesen grünen Friedhof zu starren, während ich auf dem Klo saß. Aber meine eigene schriftstellerische Kraft hatte schwer gelitten. Es gelang mir nicht, vor meinem inneren Auge auch nur die kleinste Landschaft heraufzubeschwören. Zuvor hatte ich Romane über Wild Bill Hickok, FDR und Rags Ragland geschrieben, einen erfundenen Third Baseman, der nicht ins Schema passte und bei den Boston Red Sox rausflog, ein Baseball-Spielverbot erhielt und in den »Negerligen« spielen musste. Fünfundzwanzig Jahre lang war mein Geist in ständiger Bewegung gewesen, war von einem Ziel zum nächsten gewandert, und dann hatte alles aufgehört. Auf einmal hatte ich keinen Zugang mehr zu meinen schöpferischen Geistern und Göttern. Ich fing an, einen Roman zu schreiben, und musste ihn nach etlichen Versuchen, eine Szenerie herauszuarbeiten, abbrechen. Ich war in meiner eigenen Sprache nicht mehr auf dem Laufenden. Ich befürchtete schon, dass ich irgendwann anfangen würde, auf Französisch zu träumen. Aber ein Thema gab es immer noch, über das ich schreiben konnte – New York, eine Landschaft, die ich immer noch durchmessen konnte, eine Szenerie, die immer noch die meine war. Und so kehrte ich zurück zu meinem eigenen Fantômas, Isaac Sidel, und schrieb Maria’s Girls (1992). Isaac war inzwischen Police Commissioner, doch der Roman drehte sich um Detectives aus dem Sherwood Forest, wie ich das Central-Park-Revier getauft hatte. Mir war gar nicht bewusst gewesen, was das für ein Revier war, bis ich für eine kurze Reise nach Manhattan zurückkehrte und eine Wallfahrt zu jener mysteriösen Polizeistation unternahm. Sherwood Forest war dort, wo früher die Pferdeställe waren, als es noch berittene Patrouillen im Park gab. Das Revier selbst existierte in seiner eigenen Zeitschleife vor sich hin.

Unterdessen hatte der Komödienschauspieler Ron Silver The Good Policeman gelesen und wollte in einer Sidels Abenteuern und Missgeschicken gewidmeten Fernsehserie den Isaac Sidel spielen. Und nun war ich in der Schleife einer Fernsehserie als Autor-Produzent gefangen, was hieß, dass ich sechs Monate lang in Manhattan bleiben musste. Silver war wunderbar gewesen in Paul Mazurskys Adaption des Romans von Isaac Bashevis Singer, Enemies: A Love Story von 1989. Er spielt darin Herman Broder, einen jüdischen Flüchtling aus Hitlers Europa, der in zahllose Liebesaffären verstrickt ist. Broder hatte riesige, traurige Augen, die die Welt schief anzusehen schienen und all unsere Sympathie in sich aufsogen. Und Silver war ein hervorragender Kandidat für Sidel. Er war in der Lower East Side aufgewachsen, wie Sidel, und sein Vater war in der Bekleidungsbranche tätig, wie Joel Sidel, Isaacs abhanden gekommener Vater. Aber Silver hatte sich einen Bart stehen lassen, nachdem er Herman Broder gespielt hatte, und er sah sich selbst offenbar als verführerischen Mephisto. Seine ganze komische Empathie war verschwunden, und der Bart schien seine Gefühle zu vertuschen und seine riesigen Augen zu verdecken. Er sah zwar immer noch ein wenig aus wie Fantômas, aber Sidels Wärme und seine durchgeknallte Art waren nicht mehr zu spüren.

»Ron«, sagte ich, »rasier dir den Scheißbart ab.«

»Wieso?«, gab er zurück, als spräche er mit einer Schlange als Haustier.

»Weil er wie eine Maske ist.«

Ich sagte ihm, wie großartig er in Enemies: A Love Story gewesen war.

»Na toll«, sagte er. »Der Film war ein einziger Flop.«

»Egal. Der Kerl in dem Film ist Sidel.«

Ron behielt seinen Bart. Die Serie über Sidel ging baden. Ich kehrte nach Frankreich zurück.

Ich setzte meine eigene Serie mit Romanen fort, die sich Isaac Sidel und seinem Aufstieg vom Police Commissioner zum Bürgermeister von New York verschrieben hatten. Weiterhin tötete er die Bösen und bastelte nebenbei an seinem eigenen Treppchen zum Erfolg.

Ich begann, an der American University of Paris zu unterrichten. Ich begründete ein Seminar für Film und fühlte mich wohl unter den Kids, die Vagabunden waren wie ich selbst, Kommandosoldaten zwischen zwei Kulturen. Und als ein weiterer Vagabund, Quentin Tarantino, mit Reservoir Dogs (1992) und Pulp Fiction (1994) herauskam, wurde mir klar, dass er seine eigenen Romane auf die Leinwand brachte, genauso wie ich meine eigenen Filme auf den Seiten eines Buches umsetzte, Jump Cuts verwendete und Worte einsetzte, welche die vielfältigsten Szenerien heraufzubeschwören vermochten. Ich hatte meine filmische Sprache, genau wie Tarantino die seine hatte. Er war seine eigene Alice, sein eigener verrückter Hutmacher, er konnte in einer Szene eine Figur sterben lassen und sie in der nächsten Szene wieder zum Leben erwecken. Er war Glenn Gould, der mit geschlossenen Augen spielte, Bobby Fischer, der mit dem Rücken zum Schachbrett einen blinden Tanz hinlegte. Vielleicht erreichte ich in meinen Kriminalromanen nicht die Perfektion von Pulp Fiction, aber ich wollte, dass sie vor lauter Spieltrieb schier explodierten.

Ich hatte den armen Isaac nicht gänzlich aufgegeben. Nach Citizen Sidel (1999), unserer zehnten Begegnung mit dem Pink Commish, schrieb ich eine Novelle, die in Le Monde veröffentlicht wurde. Danach landete das Manuskript in der Schublade, wo ich viele Jahre später darauf stieß wie auf irgendeine verlorene Erzählung aus Tausendundeiner Nacht. Ich schwelgte in Isaacs Duell mit einem Schützling von Arnold Rothstein, Amerikas legendärem König des Verbrechens, und die Novelle wuchs und wuchs und wurde zu Under the Eye of God (2012).

2008 hörte ich auf zu unterrichten und kehrte nach Manhattan zurück. Wieder fühlte ich mich wie Candide, der sich in eine Wörterwildnis hineinwagt. Während meiner Abwesenheit hatte sich eine ganz neue Sprache ihren Weg gebahnt. Am schlimmsten war es, wenn ich ein Spiel der Knicks ansah. Ich wusste, was »drop a dime« (verpetzen) bedeutete, wenn es um einen Spitzel ging. Aber was hieß »drop a dime« in einem Basketball-Match? Und wenn ich den Ansager der Knicks von »3-and-D« und »dead-ball rebound« reden hörte, fragte ich mich, ob ich jetzt Rip van Winkle war oder Methusalem. Ich musste diesen Wortschatz auflesen, mein eigener »dead-ball rebound« werden. Da tat es weit weniger weh, mich tief ins neunzehnte Jahrhundert zu vergraben, als ich The Secret Life of Emily Dickinson (2010) schrieb oder I Am Abraham (2012), einen Roman in Lincolns eigener Stimme, oder als ich zurück in die Achtziger rutschte, um Winter Warning zu schreiben, die allerletzte Begegnung mit Isaac Sidel, wo er eher versehentlich Präsident der Vereinigten Staaten wird.

2.

Es ist der zwölfte Roman in einer Reihe von Kriminalromanen, die meine Psyche, im Wach- wie im Schlafzustand, mehr als vierzig Jahre beschäftigt hat. Die Reihe besitzt einen Welleneffekt, eine sich allmählich ausbreitende Wirkung, die sich von Buch zu Buch aufbaut wie ein eigentümliches Mosaik, und doch kann jeder Roman auch für sich allein gelesen werden. Winter Warning bietet keine Leseanleitung. Blue Eyes wird nirgends erwähnt. Isaacs Bandwurm ist längst auf und davon, aber Sidel fühlt sich wie jemand, der ständig in Trauer ist. Eine grundlegende Schwermut begleitet jeden seiner Schritte. Und mir wurde bewusst, dass der Rhythmus dieses Buches, ebenso wie der aller Sidel-Romane, aus der kosmischen Traurigkeit meiner eigenen Kindheit erwächst. Ich war schon immer ein Sonderfall. An der Music and Art gehörte ich nicht zur Mittelklassekultur Manhattans noch zu sonst einer Kultur. Und vielleicht war das der Grund, warum Fantômas solchen Nachhall bei mir fand, als ich in der Junior High war. Hinter all seinen Masken war er jemand, der Grenzen niederriss. Mord war für Fantômas eine Form von Poesie. Und seine vielen Verkleidungen waren wie die Sprache selbst – Worte konnten töten.

Isaac jedoch war rabbinisch, ein zutiefst moralischer Mensch. Er hatte keinen Penny in der Tasche. Nicht Gier war es, die ihn antrieb. Niemals schlug er persönlichen Nutzen aus dem Präsidentenamt. Vielleicht deshalb haben all die Politikos in Winter Warning eine Heidenangst vor ihm. Er lässt sich weder kaufen noch verhökern. Er trägt im Weißen Haus seine Glock, wie ein Frontier Marshal auf der Pennsylvania Avenue.

Ein Mann jedoch verfolgt ihn: Abraham Lincoln. Isaac glaubt nicht an Lincolns »bessere Engel«. Er hat sein ganzes Leben lang mit Dämonen gekämpft. Lieber verlässt er sich auf seine Glock, selbst wenn sie ihm aus der Hose rutscht und über den Teppich poltert. Lincoln war sein eigener besserer Engel, der mit der Kraft seiner Überzeugungen das Gewebe des Landes zusammenhielt. Zudem hatte er eine wahnsinnige Ehefrau und einen Sohn, der im Weißen Haus starb. Isaacs Ehefrau hingegen hat ihn vor vielen Jahren sitzenlassen und ist in Florida zur Königin im Immobiliengeschäft aufgestiegen. Und so schlurft Isaac nun in abgewetzten Pantoffeln durchs Weiße Haus, während Lincolns Geist ihm Gesellschaft leistet. Er besitzt nicht Lincolns Aura, und er wird sie nie haben. Seine eigene Partei würde am liebsten putschen und ihn loswerden. Seine einzigen Verbündeten sind ein russischer Gangsterboss und zwei israelische Flüchtlinge. Seine erste Auslandsreise führt ihn in ein ehemaliges Todeslager in der Tschechoslowakei. Aber er fühlt sich erst dann zuhause, als er mit Marine One auf Rikers Island landet und eine Häftlingsrevolte niederschlägt. Er ist ein Don Quijote, der keine Lanze, sondern eine Glock trägt. Seine Musik erklingt im Inneren meines Kopfes, seit ich denken kann. Zwar mag die Welt um ihn herum sich seit seinem ersten Auftritt in Blue Eyes verdunkelt haben, doch war er immer ein dunkler Charakter in einer Welt des Noir, und er wird es bleiben.

Jerome Charyn

lebt und arbeitet in New York als Romancier, Comic-Szenarist, Sachbuch-Autor, Tischtennis-Crack und Film- und Genrehistoriker. Sein Werk umfasst weit über 50 Bücher der verschiedensten Art. Mit seiner Figur Isaac Sidel ist er einer der wichtigsten ästhetischen und intellektuellen Innovatoren der Kriminalliteratur und damit auch der Gegenwartsliteratur. Charyn erhielt den Rosenthal Award der American Academy of Arts and Letters und zahlreiche weitere internationale Preise und Ehrungen.