Sprache

Typ

- Buch (6)

- Wissenschaftlicher Artikel (2)

- Interview (0)

- Video (0)

- Audio (0)

- Veranstaltung (0)

- Autoreninfo (0)

Zugang

Format

Kategorien

Zeitlich

Geographisch

Nutzerkonto

Die Kamera in ‚Glimpse‘ ist ein Richter

Gespräch über ‚Glimpse‘

Michael Heitz im Gespräch mit Artur Żmijewski

Veröffentlicht am 04.07.2017

Michael Heitz: Glimpse zeigt uns Szenen, die an verschiedenen Orten gefilmt wurden. Wie viel Zeit habe Sie dort jeweils verbracht? Wusste man schon, dass Calais geräumt werden würde, als Sie das Projekt in Angriff genommen haben?

Artur Żmijewski: Wir verbrachten mehr als einen Monat mit Dreharbeiten in Berlin, Calais, Grande-Synthe (einem Vorort von Dünkirchen) und Paris. Ja, es war angekündigt worden, dass die französischen Behörden den Dschungel von Calais räumen würden. Und es war auch abzusehen, dass man die Flüchtlinge von den Straßen von Paris wegschaffen würde. An Orten wie rund um die Metrostationen Jaurès oder Stalingrad wimmelte es von Flüchtlingen, die auf der Straße lebten. Die Polizei vertrieb sie mit Gewalt von dort. Manche von ihnen kamen im Lager nahe der Porte de la Chapelle unter. Hunderte von Menschen campierten im Umkreis dieses neu errichteten Lagers auf der Straße. Wir drehten also in Calais und dann in Paris an verschiedenen Orten – und folgten dabei der Politik der französischen Behörden.

Können Sie Einzelheiten über die Situation und die Bedingungen berichten, die Sie in den Lagern vorgefunden haben? Und welche konkrete Gefühlslage hat Sie dazu getrieben, diese Arbeit zu machen?

Die Bedingungen in den Lagern waren extrem einfach – die Menschen lebten im Winter in Zelten und Buden aus Holz. In vielen Fällen verbrachten ganze Familien Monate mit nutzlosem Warten. In Calais oder in Grande-Synthe versuchten viele verzweifelt, auf britisches Territorium zu gelangen, aber die französische Polizei hinderte sie daran. Die Leute hatten alles verloren und waren auf die Unterstützung anderer angewiesen, meist von NGOs oder Aktivisten. Eine solche Situation hat etwas zutiefst Demütigendes.

In Polen gab und gibt es eine ganz bestimmte Art, über Flüchtlinge zu sprechen – selbst wenn es in Polen eigentlich gar keine Flüchtlinge gibt: »Das sind alles potentielle Terroristen«; »Die schleppen exotische Bakterien und Viren ein«; »Statt sich nach Europa zu verdrücken, sollten die Kerle lieber zu den Waffen greifen und für ihr Land kämpfen.« So lautete und lautet der Grundtenor unter den führenden Politikern in der Regierung und in der Verwaltung. Diese Ausdrucksweise ist auch in anderen Ländern Osteuropas populär. Ich wollte diese Rede auf die Probe stellen.

Sie haben Kunst einmal als »Intuitionswerkzeug« bezeichnet. Worin besteht hier die Intuition?

Intuition hilft Künstlern dabei, etwas hinter der rationalen Ebene, jenseits des rationalen Zugriffs zu verfolgen. In diesem Fall versuchte ich, mich nach einem ganz bestimmten, von Propagandaregisseuren angeregten filmischen Ansatz zu richten und zugleich meine eigene Phantasie mit einzubringen – und so ein bestimmtes Verhalten gegenüber Flüchtlingen vorzustellen.

Wie haben Sie die Beteiligten vorbereitet?

Ich arbeitete mit einem kleinen Team: ein Kameramann, zwei Assistenten. Diese konkrete Arbeit war auf Improvisation gegründet. Mit Leuten, die auf der Straße leben, kann man vorab nichts vorbereiten. Wir waren vor Ort präsent – in Calais oder Paris, wo die Flüchtlinge ihre Zelte aufgeschlagen hatten – und redeten mit den Menschen, suchten nach Leuten, die sich dazu bereiterklärten, gefilmt zu werden. Wir boten ihnen Jacken oder Schuhe als Gegenleistung, in manchen Fällen auch Geld als Honorar für diesen »Job«. Sie waren keine wirklichen Schauspieler. Es sind Menschen, die unter tragischen Bedingungen leben und entschieden, mit meinem Team zu »kooperieren«. Wir informierten sie über das, was wir taten und warum wir es taten – auch darüber, dass es voraussichtlich in einem Kunstkontext gezeigt werden würde.

Wie würden Sie eigene Rolle als Darsteller in dem Film beschreiben?

Ich vertrete den »abstrakten« weißen Europäer, der seine Zweifel in ein ganz bestimmtes Verhalten gegenüber den Flüchtlingen, den Fremden übersetzt. Aber ich stelle mich in dem Film nicht selbst dar – ich stelle einen spezifischen Typus, eine Persona dar, einen beliebigen »Jemand« oder »Jedermann«, der sich nicht von politischer Correctness einschränken lässt, wenn er in der Öffentlichkeit Böses tut. Dieser abstrakte Jemand richtet sich danach, dass es generell zulässig ist, Fremde schlecht zu behandeln.

Es ist ja so, dass in einem Film jede Figur immer etwas oder jemand anderes verkörpert, und ich bezweifle, ob die Sache wirklich so einfach oder auch nur möglich ist. Wollen Sie Ihre eigene Rolle als Künstler, Regisseur, Darsteller, Autor neutralisieren?

Diese Persona entspricht einer literarischen Figur oder dem Darsteller in einem Kinofilm. Weder bin »ich« es, noch ist es ein »Ich« – sondern eher »jeder« oder »alle«.

Angesichts der wichtigen Rolle experimenteller Verfahren in Ihren früheren Arbeiten und in Ihren Texten frage ich mich, ob Sie in diesem Fall mit irgendeiner Art von Hypothese gearbeitet haben?

Ja, das Äquivalent der Hypothese könnte die Aufgabenstellung sein, gesprochene Rede in einen Bilderstrom umzuwandeln. Eine ganz bestimmte Art zu reden – grausam, ausgerichtet auf Ausschluss und auf symbolische (aber letzten Endes reale) Gräuel. Das ist die Redeweise, der sich rechtsgerichtete Politiker bedienen. Aber in diesem Fall vertritt selbst die demokratische Mitte die Übereinkunft (im gesamten Politikbetrieb, in den politischen Institutionen), gegenüber den Flüchtlingen und ihren politischen Bedürfnissen eine klare Trennung aufrechtzuerhalten.

Welchen Stellenwert hat für Sie die Postproduktion?

Die Postproduktion und speziell der Schnitt ist der Moment, an dem man die »Story« aus dem Filmmaterial herausholt und versucht, sie in ganz klarer und direkter Weise zu präsentieren. Der Filmschnitt ist zudem ein allmählicher Prozess, bei dem intuitive und rationale Entscheidungen sich miteinander mischen. Das Ziel ist, eine Story zu erschaffen – eine konkrete Botschaft, etwas, das berührt.

Können Sie beschreiben, was dabei herausgekommen ist?

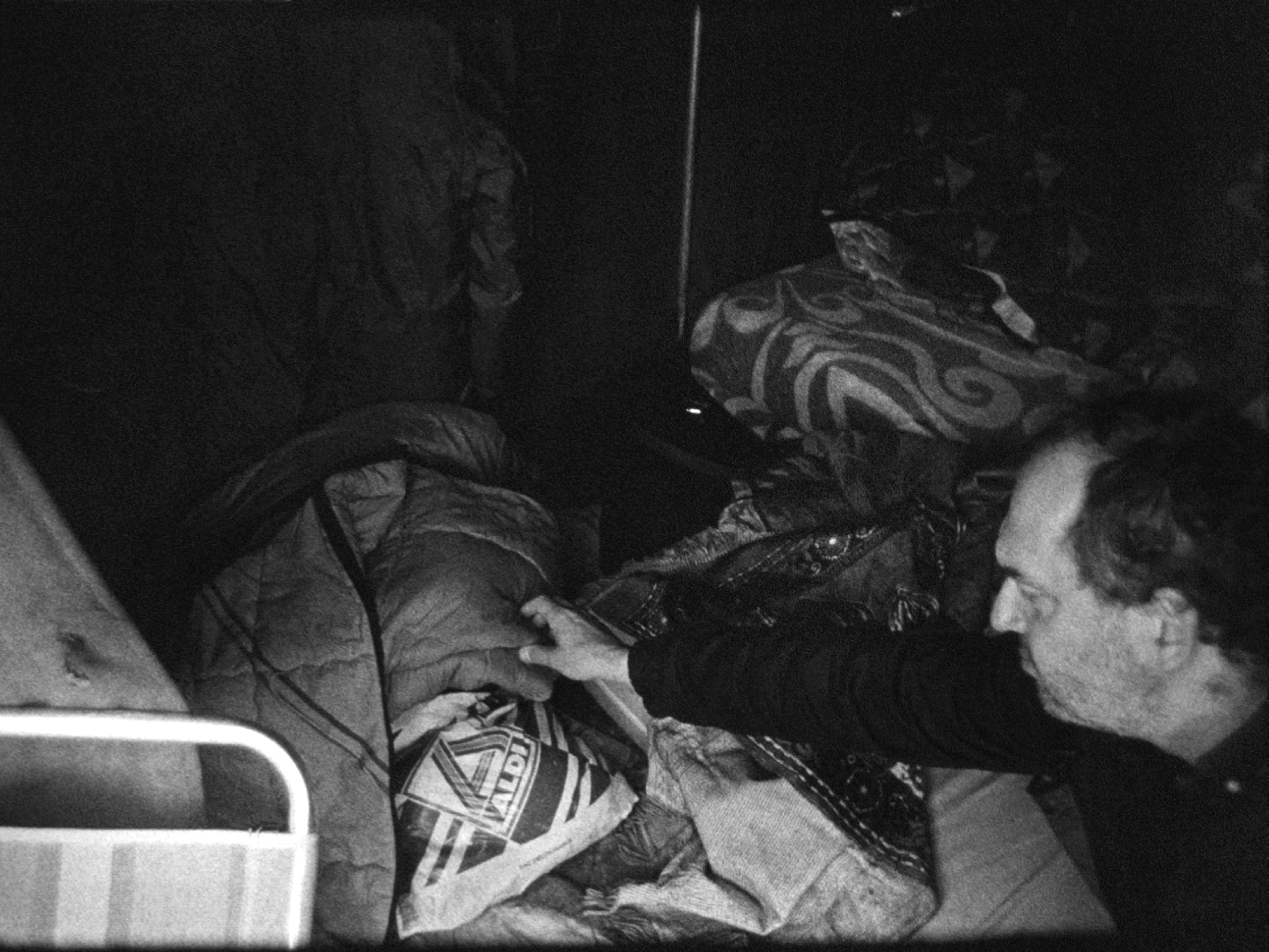

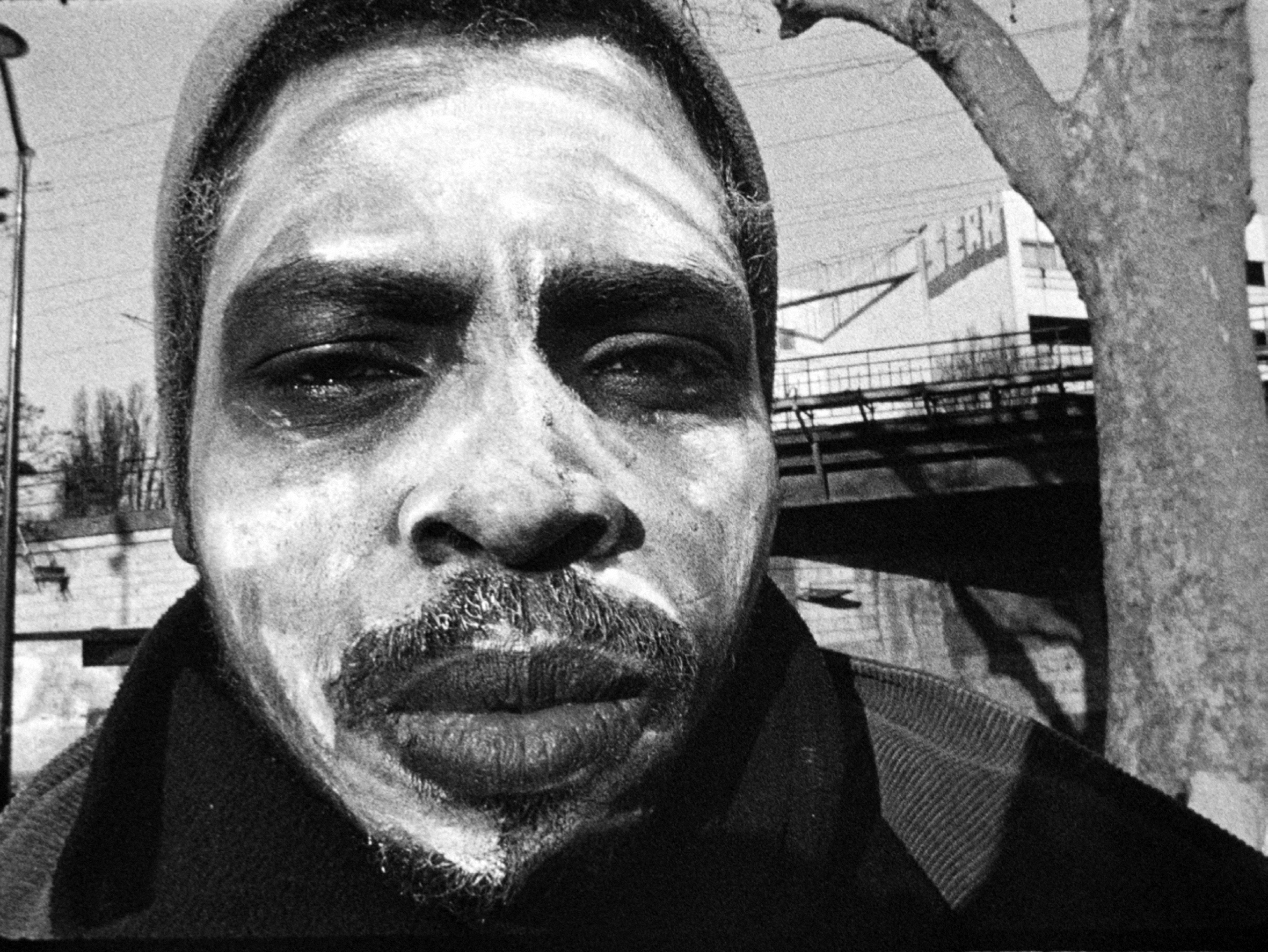

Das Ergebnis ist ein Film mit halb dokumentarischer, halb kreativer Herangehensweise. Der Film zeigt die Bedingungen, unter denen Einwanderer leben: Zelte und primitive Baracken, Innenräume voller Decken, Betttücher, stapelweise Nahrungsmittel (Milch, Zucker, Mehl und so weiter), Schmutz und Dreck – menschliches Leben, reduziert auf seine vulgärsten und primitivsten Ausformungen. Der Film zeigt auch einige performative Aktionen: eine »Spende« von Schuhen und Jacken wird ausgegeben, jemandem wird ein weißes Kreuz auf den Rücken gemalt, die Köpfe von Flüchtlingen werden fixiert, ein Schwarzer bekommt ein weißes Gesicht.

Der Film stellt eine bestimmte Form der Präsentation von Einwanderern zur Schau – Schwarzweißbilder, eine zentrale Bildkomposition, eine lehrhafte Art, Menschen darzustellen, lange, wertende Panoramaeinstellungen, halb-amateurhafte Einstellungen, der unprofessionelle Gebrauch der Kamera, qualitativ schlechte Negative mit hohen Kontrasten und verwackelten Bildern. Das ist ein bewusstes Aufgreifen der Propagandatechniken, wie sie in Filmen von Soldaten oder Politfunktionären im Europa der 1930-er, 1940-er und 1950-er Jahre verwendet wurden.

In Anbetracht dieser Verdoppelung schlechter Behandlung, glauben Sie an irgendein pädagogisches oder gar kathartisches Moment Ihrer Kunst und der Kunst im Allgemeinen?

Ich belehre die Zuschauer nicht, und ich präsentiere keine Therapie – ich führe einen doppeldeutigen Akt vor, der nicht auf rationalen Erwartungen gründet. Es ist ein Weg, um tiefer in das kollektive grausame und distanzierte Verhalten gegenüber Immigranten, gegenüber den Anderen einzudringen.

In Ihrem Manifest »Stosowane sztuki społeczne« (Angewandte Gesellschaftskunst) beschreiben Sie das Schamgefühl als eine der emotionalen Grundlagen der Kunst. Empfinden Sie die Scham, die der Film auslöst?

Ich sprach von Scham im Zusammenhang mit Propaganda, Agitprop und dem nichtdemokratischen Gebrauch von Kunst als Werkzeug in den Händen politischer Kräfte des Mainstreams. Wie es in Polen, in der Sowjetunion und im ganzen ehemaligen kommunistischen Block geschehen ist. Diese Verstrickung hat Spuren und Überbleibsel hinterlassen: Schmach und Scham. Aber ich empfinde keine Scham, wenn ich meine eigenen Filme mache. Und es ist kein Grund zur Scham heutzutage, andere zu hassen – das ist die neue Botschaft der primitiven Propaganda der Partei für Recht und Gerechtigkeit in Polen.

Aber manche der Flüchtlinge fühlten sich ganz offensichtlich beschämt. Mir geht es nicht darum, Ihre Arbeit moralisch zu bewerten, sondern eher um das Verhältnis von Ethik und Ästhetik. Können Sie mir dazu etwas sagen?

Im Verhältnis Ethik-Ästhetik geht es genau um ein moralisches Urteil. Sie fühlten sich beschämt, weil es beschämend ist, nichts zu haben und auf andere Leute angewiesen zu sein, ohne die Möglichkeit, ihnen irgendetwas im Austausch anzubieten. Ich glaube, sie spüren ihren negativen Wert. Sie sind da, aber sie sollten nicht da sein; sie sollten verschwinden, im Meer versinken, in ihren Zelten erfrieren. Sie sind die lebenden Toten aus diesem Agamben-Buch – soziale »Muselmänner«, die mit ihrer eigenen nicht vorhandenen Wertschätzung in Europa konfrontiert sind…

… während sie dem Zuschauer des Films ins Gesicht sehen. Betrachtet man den Titel, Glimpse, scheint mir, dass damit nicht nur das Eingeständnis der notwendig beschränkten Einsicht in die Situation der Flüchtlinge angesprochen wird, sondern auch die Rolle des Blicks in diesem Film hervorgehoben wird. Der Blick des Flüchtlings und der Blick des Betrachters. Manchmal begegnen sie sich. Auch das sind beschämende Situationen, aber sind es nicht auch Momente, in denen Anerkenntnis, vielleicht gar Wertschätzung möglich wird? Würden Sie eine solche Interpretation akzeptieren?

Nein. Der Film zeigt keinerlei reale Situationen (selbst wenn das nicht stimmt) – alle Aktionen sind inszeniert, performt. Ich würde vorschlagen, Glimpse nicht als Begegnung zwischen realen Menschen zu betrachten, die bestimmte Gesten vollführen und einander ansehen, sondern als Metapher zu verstehen – eine stark verdichtete Botschaft darüber, »wie wir andere behandeln«. Diese Metapher ist schmerzvoll, aber die Funktion der Metapher besteht darin, einen Sachverhalt abzukürzen. Wie in einem Gedicht – sehr wenige, wohlplatzierte Worte in einer wirkungsvollen Anordnung anstelle von langen, rationalen Erklärungen.

Jedenfalls agiert die Kamera die meiste Zeit wie eine voyeuristische Waffe, als Werkzeug der Demütigung. Können Sie mir dazu etwas mehr sagen?

Die Kamera in Glimpse ist ein Richter. Sie beobachtet die Menschen aus einem festen Blickwinkel – es ist nicht klar ersichtlich, ob die Leute, die da gezeigt werden, gänzlich menschlich sind. Vielleicht ist es eine andere Rasse… Ganz bestimmt sehen sie hässlich aus und sie leben unter hässlichen Bedingungen. Aber so funktioniert Propaganda – ein solcher Diskurs hat ein Ziel, und das ist gewöhnlich das Un-Recht. Ich lebe in einem Land, in dem es gesellschaftlich akzeptiert ist, zu verkünden: »Ich will keine Fremden im Land haben.« Es gilt als ein Musterbild politischen Heldentums, wenn jemand gegen die politische Korrektheit verstößt. Und eine solche Verkündung wurde von den führenden Vertretern der dominierenden politischen Kräfte in Polen in die Welt gesetzt. Ich wollte, dass mein Film Glimpse eben diese perverse Position einnimmt und »das gleiche« verkündet.

Aber warum haben Sie sich überhaupt entschieden, Nazi- und andere totalitäre Filmrhetorik einzusetzen?

Weil es halb-nazistische Rhetorik ist, Grenzmauern hochzuziehen und die Rückkehr von Einwandererbooten zu fordern. Die Leute sterben auf See bei dem Versuch, das europäische Festland zu erreichen – sie zur Umkehr zu zwingen, kommt auf gewisse Weise einem Genozid gleich. Ich wollte verbale Hassrede in eine visuelle Sprache des Hasses übersetzen. Hate speech umgibt uns von allen Seiten – und sehr oft wird sie von hochrangigen Vertretern der führenden politischen Kräfte Europas gesprochen. Was ich mache, ist übersetzen. Anstatt den Klang dieser Rede zu hören, kann man sie ansehen. Die Bedeutung ist die gleiche – es ist eine folgerichtige Übersetzung.

Ihr Film ist dennoch kein Propaganda-Werk. Wo genau liegt der Unterschied?

Der Unterschied liegt in der Kluft zwischen Propaganda und einer ganz bestimmten Strategie, eine Art selbstreflektierte Hassrede vorzuführen, die zugleich beschuldigt werden kann, ein Bestreben zur Hassrede auszudrücken. Der Film ist als doppeldeutige Botschaft konzipiert, die Elemente funktionierender Propaganda enthält. Er enthält aber auch einen Selbstzerstörungsmechanismus, der von den Zuschauern aktiviert werden kann (wie der Selbstzerstörungsmechanismus im Raumschiff Nostromo im ersten Teil der Alien-Saga – der von Ellen Ripley aktiviert wird, als die grässliche Kreatur an Bord auftaucht).

Das erinnert mich an einen Kommentar der slowenischen Musikgruppe Laibach: »Alle Kunst unterliegt politische Manipulation, außer die, die die Sprache dieser Manipulation spricht.« Das vorausgesetzt, ist keinerlei kritische oder ironische Distanz mehr möglich; stattdessen müssen andere Formen herangezogen werden. In Ihrem Beispiel der Einführung eines Selbstzerstörungsmechanismus frage ich mich, was genau dabei eigentlich zerstört wird?

Im Gegensatz zu der von Ihnen zitierten Sichtweise behaupte ich, dass ein Künstler in der Lage ist, eine autonome Position einzunehmen und freie Entscheidungen zu treffen (unter politischen Regimes, die einen mit dem Tod bedrohen, ist das wahrscheinlich unmöglich). Was hinterfragt wird, was zum Gegenstand wird, ist die Ambiguität selbst. Denn der Film präsentiert Ambiguität im Umgang mit Flüchtlingen in radikaler Reinform.

Besuchen Sie öffentliche Vorführungen, und interessiert es Sie zu beobachten, welchen Effekt der Film auf die Zuschauer hat?

Nein, ich beobachte die Zuschauer meiner Filme nicht vorsätzlich. Ich kann nicht kontrollieren, was die Zuschauer von meinen Filmen denken. Ich mache einen Vorschlag – in Form eines Films. Aber ich bin durchaus bereit, meine Meinungen in Textform zu erklären. Ich bin bereit zur Diskussion.

Was wären mögliche Verläufe einer solchen Diskussion?

Das Ganze ist keine Wissenschaft – es ist eine emotionale Botschaft, die durch auf rationalem Wege gefundene visuelle Strategien erzeugt wird. In unseren Köpfen, im kollektiven Gedächtnis, sind diese brutalen Propagandabilder aus alten Filmen eingebrannt, diese ganz bestimmte Verurteilung, wie sie in Bildern der Anderen kodiert ist. Vielleicht fühlten sich die Zuschauer von einer Welle der Emotionen überrollt, wenn sie mit solcher visueller Hate speech konfrontiert werden. Die Botschaft lautet: Es sieht aus, als sei es in der Vergangenheit geschehen (wegen der antiquierten Filmtechnik), aber es ist dieses Jahr passiert, es ist jetzt gerade passiert. Also gab es vielleicht in all diesen Jahrzehnten gar keine tektonische Verschiebung in der Art und Weise, wie wir »die anderen« zu behandeln in der Lage sind.

Aber die Wirkung auf den Zuschauer ist ein entscheidender Teil Ihrer Arbeit, oder nicht?

Ja, aber ich kontrolliere die Zuschauer nicht – oder glauben Sie etwa, es ist vorhersehbar, wie die Leute reagieren? Propagandafilme aus der Vergangenheit haben Konflikte unterstützt oder mit staatlich erteilter Erlaubnis Hass zelebriert oder vorgeführt. Mein Film spielt keine solche Rolle – seine Hauptfigur erklärt dies ganz offen –, weil wir heutzutage ohne jede Scham Hate speech zelebrieren dürfen: »Ich bin ein weißer Europäer, der sich arme Einwanderer anschaut und schlecht über sie denkt.« Wir sind ja nicht in einer Klinik, was unsere nationalistische Heransgehensweise erklären könnte – wir sind an diesem höllenähnlichen Ort, an dem menschliche Wesen anfangen, nichts zu sein, keinen Wert zu haben – oder das Gegenteil von Wert. Verachtung anstelle von Respekt – harsche Distanz anstelle von geteiltem Raum.

Sie haben mal gesagt: »Meine Filme sind Argumente, die auf dem Prüfstand stehen.« Nachdem die Athener Ausstellung schon einige Wochen eröffnet ist und erste Kritiken erhalten hat, haben Sie schon etwas erhalten, das aus Ihrer Sicht Glimpse auf den Prüfstand stellt?

Dafür ist es zu früh, denke ich.

Glimpse (2016–2017)

Digital video transferred from 16 mm film, black-and-white, no sound

Images: Courtesy Galerie Peter Kilchmann, Zürich and the artist

Artur Żmijewski, dessen aktuelles Werk Glimpse für die documenta in Athen von der New York Times als die dort wichtigste Position bezeichnet wurde, scheint mittlerweile derart klar auf seine Rolle als Provokateur abonniert zu sein, dass erregte Diskussionen seiner die Grenzgebiete politischer Kunst vermessende Arbeiten rar geworden sind.

Im Gegensatz zu der in Kassel gezeigten Filmarbeit Realism, bei der unterschenkelamputierte Männer in filmischen Portäts souverän posierend und (so hat es zumindest den Anschein) in gemeinsamer Sache mit dem Künstler ein raffiniertes Spiel darbieten, lag der Athener Arbeit Glimpse eine akutere Ausgangssituation zu Grunde. Żmijewski zeigt in seinem in Flüchtlingslagern gedrehten 16mm-Stummfilm von Flucht und Entbehrung gezeichnete Menschen in inszenierten Einstellungen, wie sie aus Propagandafilmen des Nationalsozialismus und Stalinismus bekannt sind.

Żmijewskis frontale, quasidokumentarische Bild- und Handlungsrhetorik macht die Flüchtlinge bewusst erneut zu Objekten examinierender Blicke und erniedrigender Gesten und zwingt sie in ein prekäres Angesicht zu Angesicht mit dem Kunstpublikum. Ob sich dieses in den transhistorischen Mustern einer xenophoben Öffentlichkeit gespiegelt sieht oder der Implosion der eigenen selbstgewissen Anteilnahme beiwohnt, bleibt der persönlichen Deutung und öffentlichen Debatte überlassen. Sicher ist, dass Żmijewski mit hohem Einsatz eine bis ins Unerträgliche hinein forcierte Arbeit der Verunsicherung betreibt. Ob in den strengen Kunstexperimenten und deren mimetischer Gewalt nicht durch alle Negationen hindurch noch Schwundstufen humanistischer Ästhetik aufscheinen?

- Nationalsozialismus

- Gegenwartskunst

- Lager

- Film

- Künstlerische Praxis

- Flüc

- documenta

- Migration

- Propaganda

- Gabe

- Gewalt

- Polen

-

Philosophy in Action. Gerald Matt in Conversation with Artur Zmijewski ABO

In: Tobias Huber (Hg.), Marcus Steinweg (Hg.), INAESTHETIK – NR. 1

-