Sprache

Typ

- Buch (6)

- Wissenschaftlicher Artikel (2)

- Interview (0)

- Video (0)

- Audio (0)

- Veranstaltung (0)

- Autoreninfo (0)

Zugang

Format

Kategorien

Zeitlich

Geographisch

Nutzerkonto

Wie ein stockfischiger Schnapsrausch

Tina Schulz, 03.07.2017

Gerard Reve: Die Abende. Eine Wintergeschichte (De Avonden)

Aus dem Niederländischen von Jürgen Hillner, Merlin Verlag: Gifkendorf 1988.

Kommt ein Polizist zu einem Mann, der beschuldigt wird, seinen kleinen Sohn zu Tode geschüttelt zu haben. Wie ist denn das passiert?, will der Polizist wissen. So!, gibt der Mann zur Antwort, greift sich die kleine Tochter und schüttelt sie, bis sie tot ist. Es sind solche Episoden, beiläufig erzählt wie Schulhofwitze, die den Säuregrad des Romans »Die Abende« von Gerard Reve bis ins Unerträgliche treiben. Direkt nach Erscheinen 1947 als nihilistisch und sittenverderberisch skandalisiert, verschwand das Buch zwar schnell vom Tisch, brachte seinem Autor aber einen soliden Ruf ein, der im niederländischen Sprachraum bis heute besteht. Die Anstößigkeit des Textes liegt in seinem so schonungslosen wie frischen Duktus, der immer noch einfährt wie ein Stilett in ein Stück Butter und die Absurdität eines normativen Alltags nach der deutschen Besatzung aufs Irritierendste zu vermitteln vermag. Man begegnet dem Büroangestellten Frits im Amsterdam der Nachkriegszeit, der, zwischen Langweile, Überdruss und Abscheu seine Zeit mit der mitleidlosen Beobachtung seiner gealterten Eltern und dem Verbrennen von Kellerasseln verbringend, das Ende des Jahres 1946 abwartet. Die Abende jedoch werden herbeigesehnt: »Zwei Drittel des Tages sind um«. Abends trifft man sich, amüsiert sich, betrinkt sich, wobei Frits das Gespräch stets auf deviantes Verhalten, körperlichen Verfall und tragische Unfälle zu bringen weiß. Die unverdaulichsten Geschichten werden erzählt, die extremsten Meinungen geäußert, doch es bleibt meist bei verbalen oder gedanklichen Exzessen: Am Ende eines jeden Abends findet sich Frits zu Hause in seinem Bett wieder, zwar von Alpträumen geplagt, doch auch aufgefangen durch den prekären Zusammenhalt seines sozialen Umfeldes. Wie ein Borderliner am Rande der neu gewonnenen Alltäglichkeit balancierend, ahnt Frits vor allem Eines: Dem Frieden ist nicht zu trauen, doch die Zeit vergeht und das Leben geht weiter. Wer wissen will, wie ein stockfischiger Schnapsrausch im Amsterdam des Jahres 1946 schmeckt, sollte das hier lesen.

Kybernetik für alle

Michael Schultze, 03.07.2017

Oswald Wiener: Die Verbesserung von Mitteleuropa,

Roman, Rowohlt: Reinbek b. Hamburg, 1985, Neuausgabe, 205 Seiten

Der Titel ist Programm. Dieses »in der hauptsache von 1962 bis 1967« geschriebene Werk ist nicht nur ein megalomanisch zusammengeclustertes Durchverdauen der bewegenden Theorien der späten 60er Jahre (Linguistik, Kybernetik, Systemtheorie, Psychoanalyse), wie auch das Vermächtnis einer radikalen intellektuellen Avantgarde im Moment ihrer engsten Koalition mit dem Pop.

Neben den »kernstücken zu einer experimentellen vergangenheit« sind die »notizen zum konzept des bio-adapters, essay« der einflussreichste Teil dieses radikal antinarrativen Romans. Entworfen wird das Konzept des bio-adapters, einem »glücks-anzug«, der den Mensch vollständig umhüllt und alle leiblichen wie seelischen Zustände simuliert und sukzessive verbessert. Im letzten Schritt des Prozesses der Assimilation ersetzt der Apparat das Nervensystem des Eingeschlossenen und verschmilzt mit diesem. Aus dem Mensch-Maschine Interface wird eine selbstgenerierende Wunscherfüllungsmaschine. Das ist Cyberspace avant la lettre. Oder, um mit Wiener zu sprechen: Kybernetik für alle.

Mitteleuropa, dieses während das kalten Krieges von zwei sich gegenseitig verzehrenden Ideologien umschlossene Gebiet war die ideale Geburtsstädte dieses Apparats, der den Menschen unabhängig von jeglichem Materialismus zum Glück verhelfen soll. Nicht von ungefähr regieren nun, nach Zusammenbruch dieses anderen Apparats ideologischer Zurichtung, in Mitteleuropa neofaschistische Strömungen. Mein Exemplar dieser als Roman getarnten Sammlung von delirierender Prosa, theoretischen Überlegungen, Sprachspielen, großartiger Konkreter Poesie und auch totalem neodadaistischem Quatsch ist schon recht vergilbt, die Ausgabe ist, wiewohl schön gestaltet, auf miserables Papier gedruckt.

Oswald Wiener war auch ein begnadeter Aphoristiker, das letzte Wort geht an ihn: mein ideal: ich schreibe für die kommenden klugscheisser; um das milieu dieser zeit komplett zu machen.

Materiality and corporeality

Kári Páll Óskarsson, 03.07.2017

The Three Marias: New Portuguese Letters

by Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta and Maria Velha da Costa

Translated by Helen R. Lane

The Three Marias is a highly interesting work of feminist literature, although it’s now largely forgotten outside of its native Portugal. In the early 70s, while the country was still a fascist dictatorship, three brave and clever women, all named Maria, started a literary collaboration. Taking their cue from the 17th century epistolary classic “Letters of a Portuguese Nun”, attributed to the Franciscan nun Mariana Alcoforado, they started exchanging written exercises in various forms which eventually became this book. It’s a heterogeneous collection of unanimous poems, short stories, letters and tracts—a community of different texts, centred on the theme of passion and emphasizing women’s experience, materiality and corporeality.

The motif of the three ominous women is of course familiar to the male imagination as it manifests in world literature, from the norns in Nordic mythology to the witches in Macbeth. To no one’s surprise, the fervently patriarchal, catholic regime didn’t appreciate that these three subversives were stirring their cauldron. They were arrested on charges of obscenity, interrogated and allegedly tortured by the secret police. The book was confiscated and its first edition destroyed in an affair that quickly became an international cause célèbre. A couple of years later, when the Carnation Revolution broke out in April 1974 and swept away the fascists, the case against the Three Marias was immediately dropped. Regardless of its literary merit, this work’s value as a historical document is undeniable.

Eine wahre Wundertüte

Nikola Duric, 03.07.2017

spot, casopis za fotografiju, Nr. 4, 1974,

Galerija Grada Zagreba: Zagreb 1974, 48 Seiten

In Jugoslawien wurde viel publiziert und wenig weggeworfen. So hatte man die Möglichkeit, in staatlichen Galerien und Museen Ausstellungskataloge und Kunstzeitschriften für Pfennige zu schießen. Einen besonderen Platz in meinem Regal nimmt »spot«, die vierte Ausgabe einer Zeitschrift für Fotografie aus dem Jahre 1974, ein. Das Magazin ist eine wahre Wundertüte. Neben Artikeln über den konzeptuellen Gebrauch von Fotografie im Werk John Baldessaris gibt es ein Interview mit Leslie Crimson und einen Artikel über polnische Fotografie in den 60ern. Das Beste im Heft sind allerdings die Beispiele für damalige Werbegrafik. Jugoslawen durften bekanntlich reisen und haben viel an europäischen Unis gelernt. Die Künstler schwankten schwindelfrei zwischen internationalem Style und Brutalismus. Vom Bauhaus waren vor allem die sozialistischen Ideen übriggeblieben. Und so eignete sich das Heft wunderbar für das Erstellen von DIN-A4-Plakaten. Ich studierte damals Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und benutzte viele der Fotos für die Ankündigung meiner damaligen Theatergruppe Batterie:Kongress. Die Bilder kombinierte ich immer mit einem Ankündigungstext, den ich mit der mechanischen Schreibmaschine von Triumph-Adler tippte. Daraus ergaben sich Flyer in gesättigtem Schwarz-Weiß. In irgendeinem Umzugskarton müssen noch die gebrauchten Korrekturbänder der Schreibmaschine liegen. Die habe ich gesammelt. Im digitalen Zeitalter werden Fehler und Versuche immer gelöscht. Was von damals übrig blieb, ist die utopische Version des Vielvölkerstaates Jugoslawien und meine aufgerollten Tippfehler in Kisten. Beides keine Irrtümer der Geschichte, sondern große Kunst.

Human Oddities

Oliver Hendricks, 11.04.2017

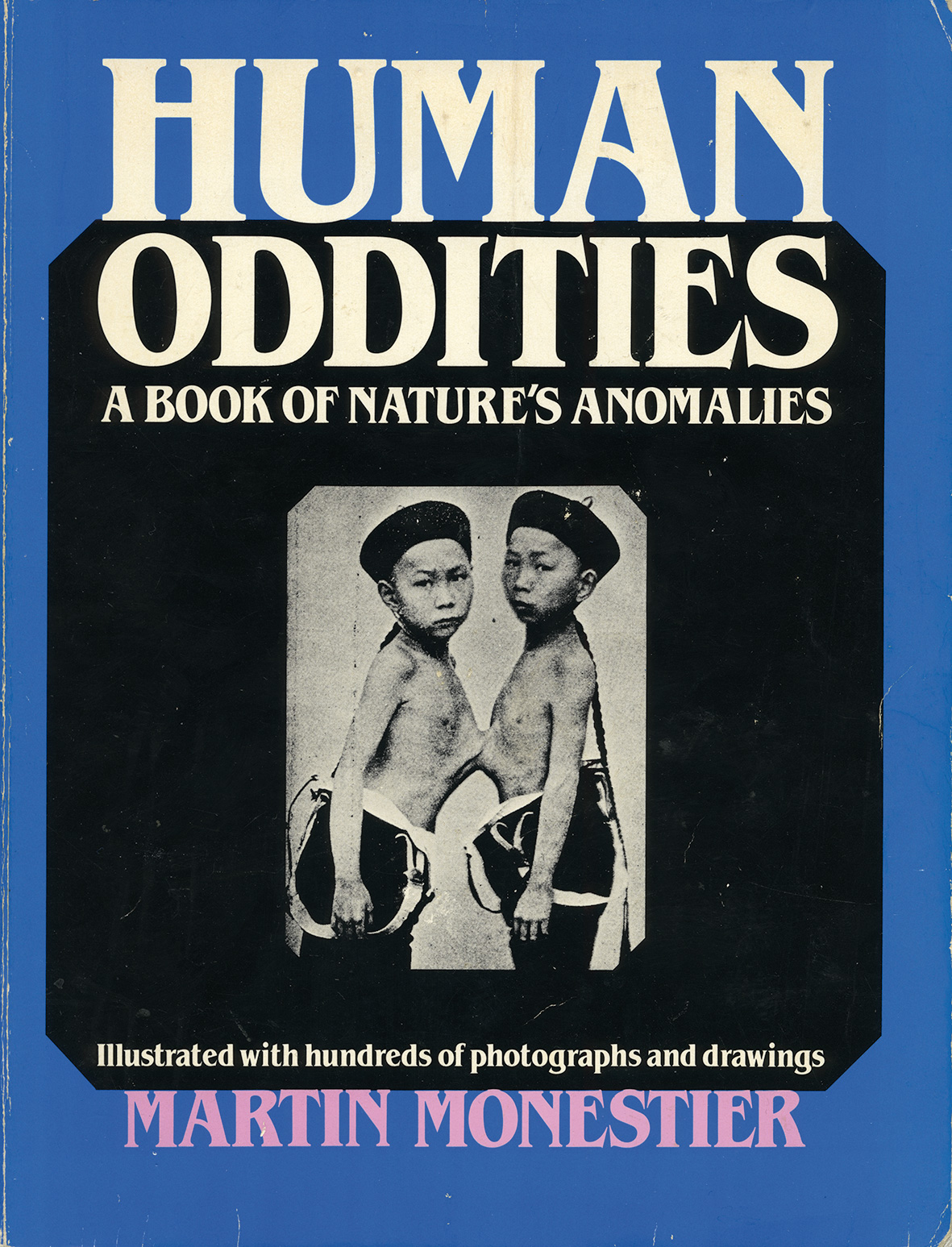

Martin Monestier: Human Oddities. A Book of Nature's Anomalies

New York: Citadel Press 1987

transl. by Robert Campbell, 192 pages

Bearded Ladies, Dwarfs and Giants, Hermaphrodites, Siamese Twins (see Heng and Chang on the book cover), the Mule-headed Lady, The Serpent-Woman, The Amazing Half-Boy (famous for his appearance in Tod Browning's »Freaks«), The Man with the Rubber Skin and many more, as well as one picture and a story that haunted me most: Pasqual Pinon, The Two-Headed Mexican, who apparently had an extra head on his forehead that could open and close his eyes and his mouth, but was unable to speak (in Per Olov Enquist's novel »Downfall: A Love Story« she is called Maria). The book ends with a picture of a bareheaded young monk with a perfect ball on a pillow in his hands. »The future of humankind?« is the final question beneath this picture.

How to Pilot an Aeroplane

Luc Meresma, 11.04.2017

Capt. Norman Macmillan:

How to Pilot an Aeroplane,

George Allen & Unwin LTD: London 1942,

first edition, 110 pages

This book told me just what I had to know before I flew. Flying came more easily and I mastered its intricacies as quickly as my ideas come up during a rapid dream, because I stored up in my mind (and I carried in my pocket) the knowledge of Capt. Norman Macmillan, gained during five thousand hours of every kind of piloting. No other writer has the same flying background. With this little book I succeeded in finding my personal style doing the Flick Half Roll, the Immelmann Turn, or simply the Loop. Try it, but never forget: Whatever you fly, find out for yourself what are the equivalent inspection schedules, and even though you are the pilot, and there are engineers and mechanics to do the work, learn how to inspect yourself, for you never know when you may have only yourself to rely on to decide whether your aeroplane is safe to fly or not. And find out how to do repairs. For this reason never forget having another small companion in your pocket: Engine Mechanics, by W.D. Arnot. Some of the greatest pilots have also been skilled mechanics, or artists, or writers, or philosophers. It is worthwhile to follow in their footsteps. I did, and this book helped me a lot.

American English

Hendrik Rohlf, 11.04.2017

Richard Prince: American English

Sadie Coles HQ/Verlag der Buchhandlung Walther König: London/Köln, 2003

Limited Edition, ohne Paginierung

Das Foto mit der Frau auf dem Fahrrad wiederholt sich auf der Rückseite. Etwas ist anders, der Mund geschlossen, der Bildausschnitt leicht nach links verrückt. »American English«: Als Tableaus inszenierte und fotografierte Erstausgaben aus der Sammlung von Richard Prince, jeweils eine englische und eine amerikanische: J.G. Ballards, »High-Rise«, Jim Thompson, «The Killer Inside Me« (Lieblingsbücher von mir, weshalb ich das Buch unbedingt haben wollte, um jetzt zu bemerken, dass Philip K. Dick nicht dabei ist, obwohl ich mir dessen so sicher war) und Bücher von Kerouac, John Lennon, William Gibson u.a. Richard Prince schreibt im Vorwort: »I don't see fancied interest, I don’t see hobby or appreciation, I don't see exhibition or connoisseurship. The thing is, I don't see these things on my shelf. I just stare at them. They are there everyday. They change me.«

China frisst Menschen

Damian Christinger, 11.04.2017

Richard Huelsenbeck: China frisst Menschen

Orell Füssli Verlag: Zürich/Leipzig, 1930

Erstausgabe, 352 Seiten

Richard Huelsenbeck, Mitbegründer und Drummer des Dadaismus in Zürich, kehrte in den 1920er Jahren den Querelen der künstlerischen Avantgarden den Rücken, um als Schiffsarzt anzuheuern und die Welt zu bereisen. China war für ihn eine Offenbarung. »China frisst Menschen« ist ein erstaunlicher Roman, wider seine Zeit geschrieben, in der im Westlichen Mainstream von der »Gelben Gefahr« die Rede ist. Huelsenbecks aufklärerischer Roman, verortet China als Spielball der Westlichen Mächte, als einen gnadenlosen Ort zwischen den Imperien, in dem das gesamte Personal des Buches, ob Deutscher oder Chinese, am Schluss scheitert und von der Geschichte verspiessen wird. Das Fazit des Buches ist so einfach wie nüchtern – Huelsenbeck beschreibt den Hafen von Shanghai so: »Auf den Bänken träumen mit hochgezogenen Knien einige Bettler, Strandläufer, Chinesen und Europäer. Der Hunger hat die Unterschiede der Rassen ausgelöscht.«